- 1

- 2

Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей и имеет все шансы на то, чтобы сформировать отдельную категорию товаров. Среди драйверов роста – повышение доступности таких продуктов в российской рознице благодаря интересу ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилиям производителей по продвижению линеек – с другой.

Лен – далеко не новый для россиян продукт, это традиционная для отечественной отрасли сельскохозяйственная культура, которая тем не менее оказалась незаслуженно забыта потребителями. По данным Росстата, наша страна входит в топ-3 крупнейших мировых производителей льна-кудряша после Казахстана и Канады. Однако посевные площади масличного льна-кудряша в России начали бурно расти только с середины нулевых годов, отмечают в ФГБУ «Центр Агроаналитики». В последние пять лет средний темп роста площадей, по информации центра, составил 10,4%, а в 2019-м этот показатель достиг 816 тыс. га, увеличившись к уровню 2014 года на 64%. За последние 10 лет валовой сбор льносемян в России, согласно оценке Росстата, вырос в 7,5 раза (в 2019 году он после доработки достиг 651 тыс. т).

Резкий всплеск спроса в категории со стороны российских потребителей произошел в последние пять лет на фоне повышения активности производителей: с одной стороны, в категорию начали выходить новые компании, с другой – существующие игроки стали уделять больше внимания позиционированию, продвижению и рекламе своих брендов. Так, 2018 год был ознаменован выходом на рынок льна компании «Коноплекс Продукты Питания», в линейке которой продукты на основе льна занимают одно из ведущих мест после товаров из конопли. «Постепенно в категории стали появляться новые производители, а существующие игроки начали вкладывать средства в коммуникацию с потребителем, в популяризацию продукта и в новый дизайн», – замечает руководитель отдела продаж компании Trade Eco Ирина Драгичевич. «Как и в других категориях, покупатель становится искушенным, поэтому от производителя требуется правильная работа с упаковкой и форм-фактором продукта, грамотные маркетинговые шаги. И это положительная тенденция, так как открываются новые возможности для роста рынка и расширения целевой аудитории», – комментирует руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов.

Семена льна сегодня называют «последовательницей конопли», российским суперфудом и сравнивают с импортными семенами чиа, которые в десять раз дороже. «Лен – это традиционный отечественный продукт, знакомый с детства, он богат витамином D, омега-3, омега-6, омега-9 и при этом доступен по цене практически для всех категорий граждан. То есть это своего рода народный продукт», – говорит Ирина Драгичевич. «В связи с общей тенденцией ухудшения качества питания потребители стремятся включать в рацион недорогую натуральную пищу. Тренд на здоровый образ жизни сейчас актуален как среди молодежи, так и среди людей среднего возраста и старше, они все чаще обращают внимание на качественный состав пищи. А льняное семя – натуральный растительный ингредиент, богатый жирными кислотами омега-3 и омега-6, витаминами и микроэлементами. Это крайне важно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Так, регулярное потребление льняного масла снижает риск инсульта, улучшает работу ЖКТ, сердечно-сосудистой и иммунной систем организма, положительно влияет на гормональный фон и нервную систему человека. Отсюда и рост спроса на товары на основе льна или с его добавлением», – подтверждает Михаил Свиридов.

Во всем многообразии

Сегмент продуктов питания на основе льна, согласно оценке компании «Коноплекс Продукты Питания», увеличивается в среднем на 15% в год, демонстрируя различную динамику в зависимости от категории товаров. Тем не менее общая доля продуктов изо льна в сегменте ЗОЖ невелика. По наблюдениям коммерческого директора компании «Биолио» Светланы Седых, за последние пять лет предложение в категории увеличилось в три-четыре раза: если раньше на полках можно было встретить около 5–10 позиций в зависимости от формата магазина, то теперь ассортимент увеличился до 20–30 наименований.

Помимо льняного семени и масла в рознице появились протеины, пищевые добавки, мука, каши, паста, крекеры и многое другое. Лен все активнее используется в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, функциональных продуктов, спортивного и детского питания, кормов для животных и рыб, товаров личной гигиены, а также как альтернатива мясу, заменитель молочных продуктов и нутрицевтик. Причем сегодня востребованы не только масло и семена льна, но собственно льняной белок и льняное молоко. «Еще пару лет назад мы видели в магазине только оливковое и подсолнечное масла, а теперь выбор очень большой – и льняное, и маковое, и кедровое, и можжевеловое. То же самое и с семенами льна и товарами на их основе: раньше эту продукцию можно было приобрести только в узкоспециализированных торговых точках, а теперь – в любом магазине. Поэтому еще один фактор развития рынка – повышение доступности продукта в торговых точках», – свидетельствует Ирина Драгичевич.

В среднем в гипермаркетах, по ее словам, предлагается от 20 до 50 позиций продуктов на основе льна или с его добавлением от нескольких производителей. В супермаркетах этот показатель может колебаться от 10 до 20, тогда как в магазинах «у дома» это пока единичные продукты, рассчитанные на экономсегмент (недорогие масла или семена льна). «Расширение линейки у ритейлеров развивается очень стремительно. К примеру, во всех магазинах сети «Глобус» под категорию здоровых и экотоваров уже выделено несколько рядов, среди которых лен начинает занимать отдельную полку», – замечает Ирина Драгичевич. «Наша компания предлагает около 15 позиций продуктов на основе льна: масло, жмых, льняной протеин, урбеч, амлю (марокканский десерт с льняным маслом), семена льна, муку, льняные каши, смеси (к примеру, лен с амарантом) и другие. В среднем один магазин берет около трех-пяти позиций», – рассказывает Светлана Седых.

Повышению доступности продукта способствует во многом развитие онлайн-канала. Преимущества интернет-магазинов, по мнению эксперта, в том, что они дают возможность представить более широкий ассортимент продукции, добавить описание продукта, отследить в реальном времени отзывы покупателей и продажи и в итоге что-то подкорректировать. Так, по наблюдениям компании Trade Eco, на онлайн-площадках, таких как Ozon, уже присутствует более 30 различных производителей. «В крупных городах продажи перешли из сетевых магазинов в онлайн. В интернете мы продаем масло, муку, урбеч, семена льна, протеины. Через онлайн-площадки Wildberries, Ozon и «Яндекс» уже проходит 50% наших продаж продуктов на основе льна», – делится Светлана Седых.

По словам Михаила Свиридова, категория развивается в том числе за счет выхода на рынок новых производителей льна, однако в целом его структура остается более-менее однородной. «Развитие нового готового продукта – это дополнительные финансовые вложения, а на фоне данной экономической ситуации не каждая организация может себе это позволить. Поэтому выход на рынок компаний из смежных категорий или производителей сырья ограничен, – подтверждает Ирина Драгичевич. – Сейчас будут развиваться в первую очередь те игроки, которые изначально специализировались на данном продукте. Мы как производители готового фасованного масла понимаем, куда его можно поставить, кому предложить и как. Компании, специализирующейся, к примеру, на выпуске сырья, будет трудно сформировать понимание, как преподнести продукт и какой аудитории».

Конкуренция в отрасли выросла, особенно в центральной части России, замечает Светлана Седых. «Появилось много компаний, выпускающих льняное масло, однако зачастую, чтобы удешевить продукцию, они применяют метод горячего прессования, при котором выход масла на 10% выше, а польза и вкусовые качества теряются. Мы производим продукт только методом холодного отжима, который дает выход масла около 30–32%. Поэтому при выборе продукта первым сигналом должна служить цена. Масло не может стоить 100 руб. за литр, когда только семечка стоит около 100 руб.», – поясняет она.

Набирая ценность

Лен, как и другие масличные культуры, в 2020–2021 годах оказался в центре ценового вихря, который обусловил кратное подорожание сырья. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в «ИКАРе». По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия).

Согласно оценке Светланы Седых, сырье за последние полтора года подорожало примерно в три раза: так, стоимость льна в 2020 году увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, в 2021-м цены на лен поднялись еще на 50%, достигнув в некоторых случаях 100 руб. Сейчас стоимость сырья колеблется от 75 до 100 руб. в зависимости от влажности и масличности. Стремительный рост цен связан вовсе не с нехваткой сырья на рынке, а с тем, что большая часть идет на экспорт, замечает Светлана Седых. Сдерживание продаж со стороны аграриев на внутреннем рынке, последующее сокращение предложения и одновременный стабильный спрос перерабатывающих компаний и экспортеров – все это привело к дефициту сырья и дальнейшему росту цен.

Российские цены стремительно укреплялись в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли, подтверждают данные «ИКАРа». В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года они достигли 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Фермеры просто удерживают сырье на складах и отгружают его на экспорт. Контракты на зарубежные отгрузки заключаются уже на стадии посевов (в марте-апреле). При этом поставщики могут даже не исполнять обязательства по заключенным контрактам в том случае, если найдут покупателя, который предложит больше, то есть могут просто перепродать сырье и отгрузить другому покупателю, – сетует Светлана Садых. – У нас было три крупных поставщика, они все сырье вывезли за границу (Польша, Германия, Китай). Мы только сейчас начали покупать лен, раньше не могли его нигде найти. Если в прошлые годы мы приобретали 100–200 т в месяц, то сейчас только 40 т. Заказов больше, чем мы можем обработать, потому что не хватает сырья».

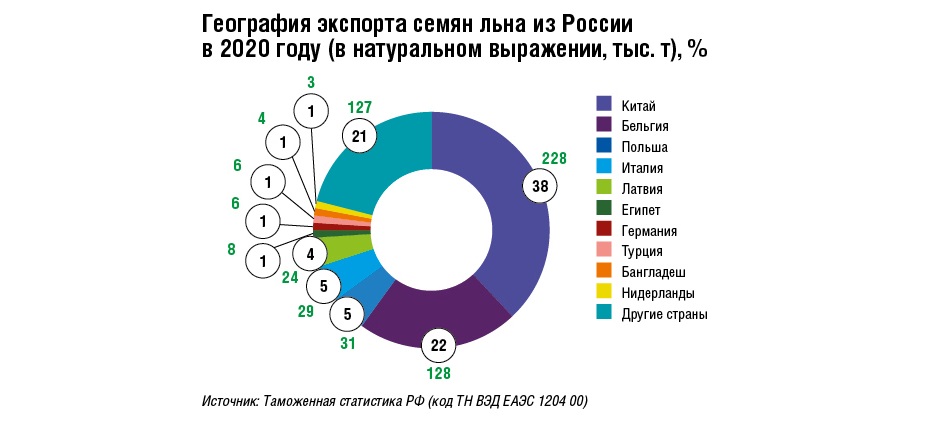

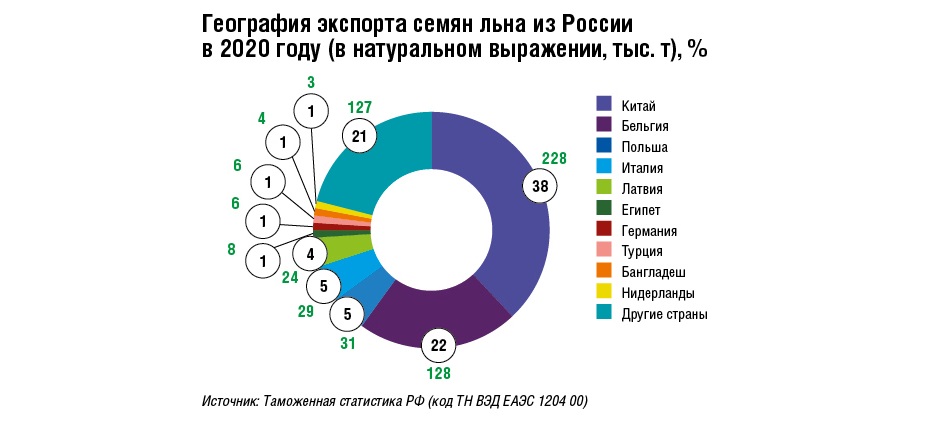

Рост посевных площадей льна в России, по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, напрямую связан с экспортным спросом. Экспорт в последние десять лет рос со средним темпом 22,3% в год, а Россия заняла второе место в мире по экспорту семян льна с долей около 26% мирового объема зарубежных поставок, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Основные направления экспорта семян льна – Бельгия и Китай, на которые в 2019 году пришлось соответственно 37 и 36% экспорта из общего объема 547 тыс. т. В последние годы к экспорту семян льна добавился экспорт льняного масла на фоне бурного роста производства этой продукции в России. В 2019 году производство нерафинированного льняного масла составило почти 29,8 тыс. т, а экспорт – 26,1 тыс. т. По сравнению с 2014 годом производство масла выросло в 13,4 раза, а экспорт – в 327 раз.

Экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года, по данным «ИКАРа», превысили 330 тыс. т, что повторяло темпы аналогичного периода прошлого сезона. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.

На повышение розничных цен на продукцию повлиял не только рост стоимости сырья, но и рост общих цен на комплектующие и электроэнергию, замечает Ирина Драгичевич. «У нас произошел рост себестоимости от 20 до 30% из-за повышения цен на разные носители. При этом данная нагрузка ложится на плечи производителей, потому что сети зачастую не хотят принимать повышение, особенно тогда, когда ты только вошел в сеть. Повышение цен приходится часто обеспечивать за счет своего финансирования», – добавляет она. «Нехватка сырья может привести не столько к дефициту продукта, сколько к увеличению цен. Возможно, часть мелких производителей обанкротится. Ведь сети не хотят принимать повышение. Мы еще в сентябре отправили запрос на повышение цен, однако он до сих пор находится на рассмотрении. Так, мы были вынуждены уйти из «Ашана», – констатирует Светлана Седых. – При этом ритейлеров тоже можно понять, ведь покупательная способность сильно упала, особенно в регионах».

Снижение покупательной способности, по ее прогнозам, может затормозить рост некоторых категорий льняных продуктов. Так, в регионах спрос на готовую продукцию на основе и с содержанием льна сократился примерно от 20 до 50% в зависимости от продукта, отмечает она. Более существенный спад произошел в категориях более дорогих товаров, таких как урбеч или десерты с содержанием льна. «Если ранее рост происходил за счет увеличения среднедушевого потребления и за счет подключения новых групп потребителей, то кризис может приостановить его. Особенно это может быть заметно в регионах. Но в целом мы видим потенциальный рост, потому что люди начали понимать, что лучше правильно питаться, чем потом лечиться», – говорит Светлана Седых. «Льняное сырье – экспортный продукт. Цены на продукты изо льна повышаются согласно общим тенденциям, но на спрос это влияет мало, так как целевая аудитория достаточно устойчива в пищевых предпочтениях. Тем не менее нестабильная макроэкономическая ситуация все же влияет на замедление роста рынка», – считает Михаил Свиридов.

Понятно и дешево

Льняное масло – лидер по продажам среди продуктов изо льна, за 2020 год также существенно выросли продажи льняной муки – больше чем на 90%, отмечает руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов. «Продажи конопляной муки выросли еще сильнее – почти в четыре раза. Для потребителя это наиболее понятные продукты – и по применению, и по полезным свойствам. Ассортимент товаров на основе льна широк и продолжает расти, каждый производитель стремится расширить свою продуктовую линейку, чтобы охватить максимально большую аудиторию», – отмечает он.

[~DETAIL_TEXT] =>

Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей и имеет все шансы на то, чтобы сформировать отдельную категорию товаров. Среди драйверов роста – повышение доступности таких продуктов в российской рознице благодаря интересу ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилиям производителей по продвижению линеек – с другой.

Лен – далеко не новый для россиян продукт, это традиционная для отечественной отрасли сельскохозяйственная культура, которая тем не менее оказалась незаслуженно забыта потребителями. По данным Росстата, наша страна входит в топ-3 крупнейших мировых производителей льна-кудряша после Казахстана и Канады. Однако посевные площади масличного льна-кудряша в России начали бурно расти только с середины нулевых годов, отмечают в ФГБУ «Центр Агроаналитики». В последние пять лет средний темп роста площадей, по информации центра, составил 10,4%, а в 2019-м этот показатель достиг 816 тыс. га, увеличившись к уровню 2014 года на 64%. За последние 10 лет валовой сбор льносемян в России, согласно оценке Росстата, вырос в 7,5 раза (в 2019 году он после доработки достиг 651 тыс. т).

Резкий всплеск спроса в категории со стороны российских потребителей произошел в последние пять лет на фоне повышения активности производителей: с одной стороны, в категорию начали выходить новые компании, с другой – существующие игроки стали уделять больше внимания позиционированию, продвижению и рекламе своих брендов. Так, 2018 год был ознаменован выходом на рынок льна компании «Коноплекс Продукты Питания», в линейке которой продукты на основе льна занимают одно из ведущих мест после товаров из конопли. «Постепенно в категории стали появляться новые производители, а существующие игроки начали вкладывать средства в коммуникацию с потребителем, в популяризацию продукта и в новый дизайн», – замечает руководитель отдела продаж компании Trade Eco Ирина Драгичевич. «Как и в других категориях, покупатель становится искушенным, поэтому от производителя требуется правильная работа с упаковкой и форм-фактором продукта, грамотные маркетинговые шаги. И это положительная тенденция, так как открываются новые возможности для роста рынка и расширения целевой аудитории», – комментирует руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов.

Семена льна сегодня называют «последовательницей конопли», российским суперфудом и сравнивают с импортными семенами чиа, которые в десять раз дороже. «Лен – это традиционный отечественный продукт, знакомый с детства, он богат витамином D, омега-3, омега-6, омега-9 и при этом доступен по цене практически для всех категорий граждан. То есть это своего рода народный продукт», – говорит Ирина Драгичевич. «В связи с общей тенденцией ухудшения качества питания потребители стремятся включать в рацион недорогую натуральную пищу. Тренд на здоровый образ жизни сейчас актуален как среди молодежи, так и среди людей среднего возраста и старше, они все чаще обращают внимание на качественный состав пищи. А льняное семя – натуральный растительный ингредиент, богатый жирными кислотами омега-3 и омега-6, витаминами и микроэлементами. Это крайне важно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Так, регулярное потребление льняного масла снижает риск инсульта, улучшает работу ЖКТ, сердечно-сосудистой и иммунной систем организма, положительно влияет на гормональный фон и нервную систему человека. Отсюда и рост спроса на товары на основе льна или с его добавлением», – подтверждает Михаил Свиридов.

Во всем многообразии

Сегмент продуктов питания на основе льна, согласно оценке компании «Коноплекс Продукты Питания», увеличивается в среднем на 15% в год, демонстрируя различную динамику в зависимости от категории товаров. Тем не менее общая доля продуктов изо льна в сегменте ЗОЖ невелика. По наблюдениям коммерческого директора компании «Биолио» Светланы Седых, за последние пять лет предложение в категории увеличилось в три-четыре раза: если раньше на полках можно было встретить около 5–10 позиций в зависимости от формата магазина, то теперь ассортимент увеличился до 20–30 наименований.

Помимо льняного семени и масла в рознице появились протеины, пищевые добавки, мука, каши, паста, крекеры и многое другое. Лен все активнее используется в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, функциональных продуктов, спортивного и детского питания, кормов для животных и рыб, товаров личной гигиены, а также как альтернатива мясу, заменитель молочных продуктов и нутрицевтик. Причем сегодня востребованы не только масло и семена льна, но собственно льняной белок и льняное молоко. «Еще пару лет назад мы видели в магазине только оливковое и подсолнечное масла, а теперь выбор очень большой – и льняное, и маковое, и кедровое, и можжевеловое. То же самое и с семенами льна и товарами на их основе: раньше эту продукцию можно было приобрести только в узкоспециализированных торговых точках, а теперь – в любом магазине. Поэтому еще один фактор развития рынка – повышение доступности продукта в торговых точках», – свидетельствует Ирина Драгичевич.

В среднем в гипермаркетах, по ее словам, предлагается от 20 до 50 позиций продуктов на основе льна или с его добавлением от нескольких производителей. В супермаркетах этот показатель может колебаться от 10 до 20, тогда как в магазинах «у дома» это пока единичные продукты, рассчитанные на экономсегмент (недорогие масла или семена льна). «Расширение линейки у ритейлеров развивается очень стремительно. К примеру, во всех магазинах сети «Глобус» под категорию здоровых и экотоваров уже выделено несколько рядов, среди которых лен начинает занимать отдельную полку», – замечает Ирина Драгичевич. «Наша компания предлагает около 15 позиций продуктов на основе льна: масло, жмых, льняной протеин, урбеч, амлю (марокканский десерт с льняным маслом), семена льна, муку, льняные каши, смеси (к примеру, лен с амарантом) и другие. В среднем один магазин берет около трех-пяти позиций», – рассказывает Светлана Седых.

Повышению доступности продукта способствует во многом развитие онлайн-канала. Преимущества интернет-магазинов, по мнению эксперта, в том, что они дают возможность представить более широкий ассортимент продукции, добавить описание продукта, отследить в реальном времени отзывы покупателей и продажи и в итоге что-то подкорректировать. Так, по наблюдениям компании Trade Eco, на онлайн-площадках, таких как Ozon, уже присутствует более 30 различных производителей. «В крупных городах продажи перешли из сетевых магазинов в онлайн. В интернете мы продаем масло, муку, урбеч, семена льна, протеины. Через онлайн-площадки Wildberries, Ozon и «Яндекс» уже проходит 50% наших продаж продуктов на основе льна», – делится Светлана Седых.

По словам Михаила Свиридова, категория развивается в том числе за счет выхода на рынок новых производителей льна, однако в целом его структура остается более-менее однородной. «Развитие нового готового продукта – это дополнительные финансовые вложения, а на фоне данной экономической ситуации не каждая организация может себе это позволить. Поэтому выход на рынок компаний из смежных категорий или производителей сырья ограничен, – подтверждает Ирина Драгичевич. – Сейчас будут развиваться в первую очередь те игроки, которые изначально специализировались на данном продукте. Мы как производители готового фасованного масла понимаем, куда его можно поставить, кому предложить и как. Компании, специализирующейся, к примеру, на выпуске сырья, будет трудно сформировать понимание, как преподнести продукт и какой аудитории».

Конкуренция в отрасли выросла, особенно в центральной части России, замечает Светлана Седых. «Появилось много компаний, выпускающих льняное масло, однако зачастую, чтобы удешевить продукцию, они применяют метод горячего прессования, при котором выход масла на 10% выше, а польза и вкусовые качества теряются. Мы производим продукт только методом холодного отжима, который дает выход масла около 30–32%. Поэтому при выборе продукта первым сигналом должна служить цена. Масло не может стоить 100 руб. за литр, когда только семечка стоит около 100 руб.», – поясняет она.

Набирая ценность

Лен, как и другие масличные культуры, в 2020–2021 годах оказался в центре ценового вихря, который обусловил кратное подорожание сырья. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в «ИКАРе». По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия).

Согласно оценке Светланы Седых, сырье за последние полтора года подорожало примерно в три раза: так, стоимость льна в 2020 году увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, в 2021-м цены на лен поднялись еще на 50%, достигнув в некоторых случаях 100 руб. Сейчас стоимость сырья колеблется от 75 до 100 руб. в зависимости от влажности и масличности. Стремительный рост цен связан вовсе не с нехваткой сырья на рынке, а с тем, что большая часть идет на экспорт, замечает Светлана Седых. Сдерживание продаж со стороны аграриев на внутреннем рынке, последующее сокращение предложения и одновременный стабильный спрос перерабатывающих компаний и экспортеров – все это привело к дефициту сырья и дальнейшему росту цен.

Российские цены стремительно укреплялись в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли, подтверждают данные «ИКАРа». В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года они достигли 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Фермеры просто удерживают сырье на складах и отгружают его на экспорт. Контракты на зарубежные отгрузки заключаются уже на стадии посевов (в марте-апреле). При этом поставщики могут даже не исполнять обязательства по заключенным контрактам в том случае, если найдут покупателя, который предложит больше, то есть могут просто перепродать сырье и отгрузить другому покупателю, – сетует Светлана Садых. – У нас было три крупных поставщика, они все сырье вывезли за границу (Польша, Германия, Китай). Мы только сейчас начали покупать лен, раньше не могли его нигде найти. Если в прошлые годы мы приобретали 100–200 т в месяц, то сейчас только 40 т. Заказов больше, чем мы можем обработать, потому что не хватает сырья».

Рост посевных площадей льна в России, по словам руководителя управления моделирования и прогнозирования ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, напрямую связан с экспортным спросом. Экспорт в последние десять лет рос со средним темпом 22,3% в год, а Россия заняла второе место в мире по экспорту семян льна с долей около 26% мирового объема зарубежных поставок, уступая только Канаде (32%) и опережая Казахстан (19%). Основные направления экспорта семян льна – Бельгия и Китай, на которые в 2019 году пришлось соответственно 37 и 36% экспорта из общего объема 547 тыс. т. В последние годы к экспорту семян льна добавился экспорт льняного масла на фоне бурного роста производства этой продукции в России. В 2019 году производство нерафинированного льняного масла составило почти 29,8 тыс. т, а экспорт – 26,1 тыс. т. По сравнению с 2014 годом производство масла выросло в 13,4 раза, а экспорт – в 327 раз.

Экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года, по данным «ИКАРа», превысили 330 тыс. т, что повторяло темпы аналогичного периода прошлого сезона. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.

На повышение розничных цен на продукцию повлиял не только рост стоимости сырья, но и рост общих цен на комплектующие и электроэнергию, замечает Ирина Драгичевич. «У нас произошел рост себестоимости от 20 до 30% из-за повышения цен на разные носители. При этом данная нагрузка ложится на плечи производителей, потому что сети зачастую не хотят принимать повышение, особенно тогда, когда ты только вошел в сеть. Повышение цен приходится часто обеспечивать за счет своего финансирования», – добавляет она. «Нехватка сырья может привести не столько к дефициту продукта, сколько к увеличению цен. Возможно, часть мелких производителей обанкротится. Ведь сети не хотят принимать повышение. Мы еще в сентябре отправили запрос на повышение цен, однако он до сих пор находится на рассмотрении. Так, мы были вынуждены уйти из «Ашана», – констатирует Светлана Седых. – При этом ритейлеров тоже можно понять, ведь покупательная способность сильно упала, особенно в регионах».

Снижение покупательной способности, по ее прогнозам, может затормозить рост некоторых категорий льняных продуктов. Так, в регионах спрос на готовую продукцию на основе и с содержанием льна сократился примерно от 20 до 50% в зависимости от продукта, отмечает она. Более существенный спад произошел в категориях более дорогих товаров, таких как урбеч или десерты с содержанием льна. «Если ранее рост происходил за счет увеличения среднедушевого потребления и за счет подключения новых групп потребителей, то кризис может приостановить его. Особенно это может быть заметно в регионах. Но в целом мы видим потенциальный рост, потому что люди начали понимать, что лучше правильно питаться, чем потом лечиться», – говорит Светлана Седых. «Льняное сырье – экспортный продукт. Цены на продукты изо льна повышаются согласно общим тенденциям, но на спрос это влияет мало, так как целевая аудитория достаточно устойчива в пищевых предпочтениях. Тем не менее нестабильная макроэкономическая ситуация все же влияет на замедление роста рынка», – считает Михаил Свиридов.

Понятно и дешево

Льняное масло – лидер по продажам среди продуктов изо льна, за 2020 год также существенно выросли продажи льняной муки – больше чем на 90%, отмечает руководитель отдела маркетинга УК «Коноплекс» Михаил Свиридов. «Продажи конопляной муки выросли еще сильнее – почти в четыре раза. Для потребителя это наиболее понятные продукты – и по применению, и по полезным свойствам. Ассортимент товаров на основе льна широк и продолжает расти, каждый производитель стремится расширить свою продуктовую линейку, чтобы охватить максимально большую аудиторию», – отмечает он.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей. [~PREVIEW_TEXT] => Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6736 [TIMESTAMP_X] => 15.02.2022 16:53:52 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 892 [WIDTH] => 1337 [FILE_SIZE] => 1080885 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/ef1 [FILE_NAME] => ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_517772704.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => e3ac3cd3d5c18cc0c6ffdd9ee1462c78 [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/ef1/ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/ef1/ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/ef1/ef12f1d59a0562b2d47b290357a0b6bf.jpg [ALT] => Прильнуть к корням [TITLE] => Прильнуть к корням ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6736 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => prilnut-k-kornyam [~CODE] => prilnut-k-kornyam [EXTERNAL_ID] => 6790 [~EXTERNAL_ID] => 6790 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 15.02.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Прильнуть к корням [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Прильнуть к корням [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Продукты питания на основе и с содержанием льна – уже не просто дань моде или выбор узкого круга приверженцев вегетарианства. Будучи универсальным ингредиентом в еде, лен становится все более популярным в ежедневном рационе потребителей. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Прильнуть к корням [SECTION_META_TITLE] => Тренды розничной торговли 2020 | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Тренды рынка розничной торговли для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Прильнуть к корням | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [1] => Array ( [ID] => 6273 [~ID] => 6273 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 12 [NAME] => Посконный суперфуд [~NAME] => Посконный суперфуд [ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-31 10:21:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-03-31 10:21:00 [ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:21:00 [~ACTIVE_FROM] => 31.03.2021 10:21:00 [TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:47:05 [~TIMESTAMP_X] => 31.03.2021 14:47:05 [DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/poskonnyy-superfud/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /trendy/poskonnyy-superfud/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

Под влиянием тренда на здоровое питание все большую популярность среди россиян набирают продукты из пищевой конопли. Интерес ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилия производителей по продвижению линеек – с другой привели к кратному увеличению продаж и ассортимента в рознице. Эксперты уверены, что данный феномен уже вышел за рамки обычной моды, а конопляные товары имеют все шансы на то, чтобы стать отдельной категорией.

Продукты из конопли или с ее содержанием уже давно пользуются спросом в зарубежных странах, где коноплеводство развито намного сильнее, чем в России. Согласно данным ФАО, по площади посева конопли на зерно и волокно конопли лидируют Северная Корея (20 511 га), Франция (12 081), Китай (12 821), Чили (6728), по сбору волокна первое место держат Китай и Нидерланды, а зерна – Франция. Объем мирового рынка промышленной конопли по итогам 2019 года оценивался аналитиками Grand View Research в $4,71 млрд. При этом суммарная площадь посевов во всем мире превысила 150 тыс. га. Категория активно развивается – среднегодовой темп роста вплоть до 2027 года будет составлять 15,8%.

Тем не менее потребление конопляной продукции – вовсе не новое для России веяние. «В СССР конопля считалась одной из основных сельскохозяйственных культур. Ее посевы составляли 4/5 всей мировой площади посевов под коноплей – в 1936 году 680 тыс. га, а в 1964 году 980 тыс. га. В какой-то момент конопля оказалась вне закона, и со временем позиции нашей страны были утеряны, а отрасль практически разрушена, – поясняет основатель компании «Конопель» Андрей Кузин. – Основной причиной этому стало присоединение СССР к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года».

Уже в конце 90-х годов прошлого века в Государственный реестр селекционных достижений были внесены новые сорта южной технической конопли, не обладающие наркотической активностью, где содержание основного наркотического вещества снижено до 0,1% и менее. «Отдельные виды конопли легализовали достаточно давно, поэтому первая волна фермеров, взявшихся за возделывание этой культуры, пошла еще в 90-х годах. Многие занимались не только посевом, но и активно вели селекционную работу, увеличивали возделываемые площади, однако совершенно не инвестировали средства в продвижение продукта на рынок. В итоге они вырастили неплохие урожаи, но потерпели фиаско, потому что не смогли сбыть этот урожай», – рассказывает директор по маркетингу компании «Мордовские пенькозаводы» (ТМ Feel Right) Елена Васильева.

Толчком для постепенного восстановления отрасли стал выход постановления Правительства РФ «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования» от 20 июля 2007 года, которое внесло ясность в отношения между сельхозпроизводителями и контролирующими органами. Посевные площади под коноплю стали медленно, но неуклонно увеличиваться.

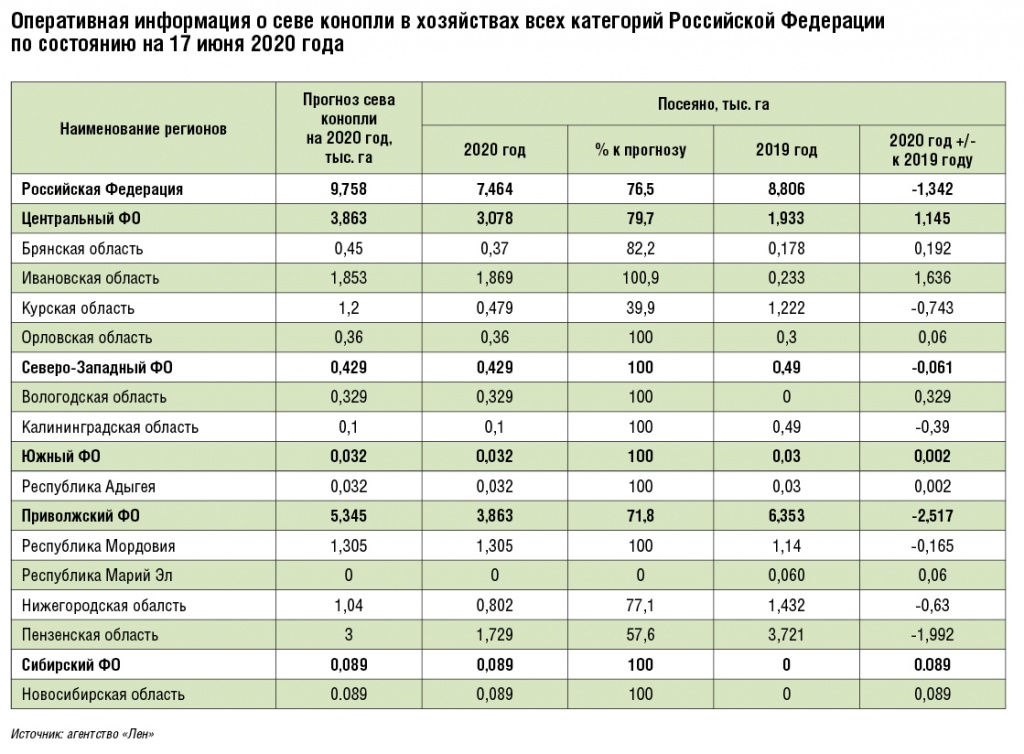

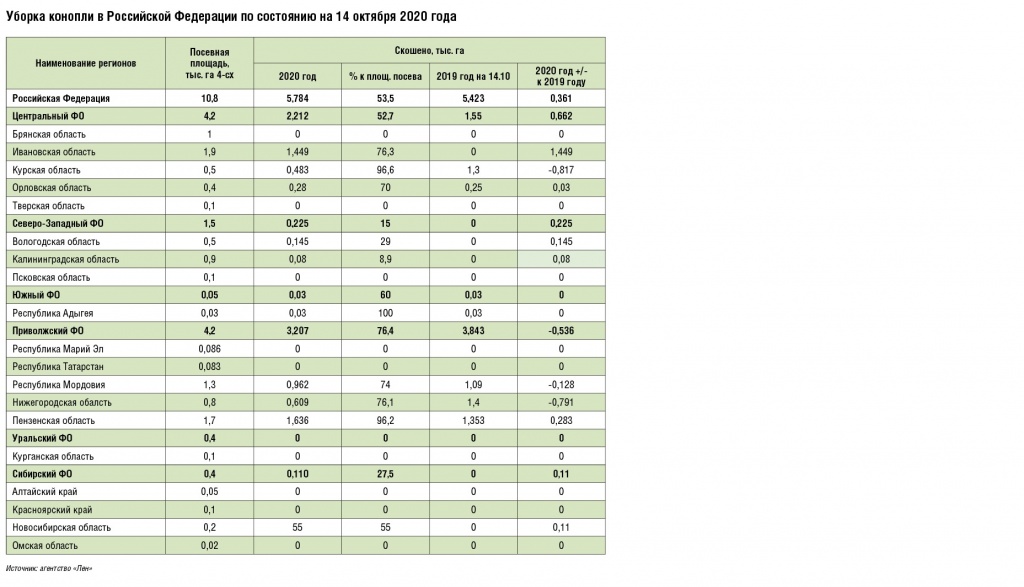

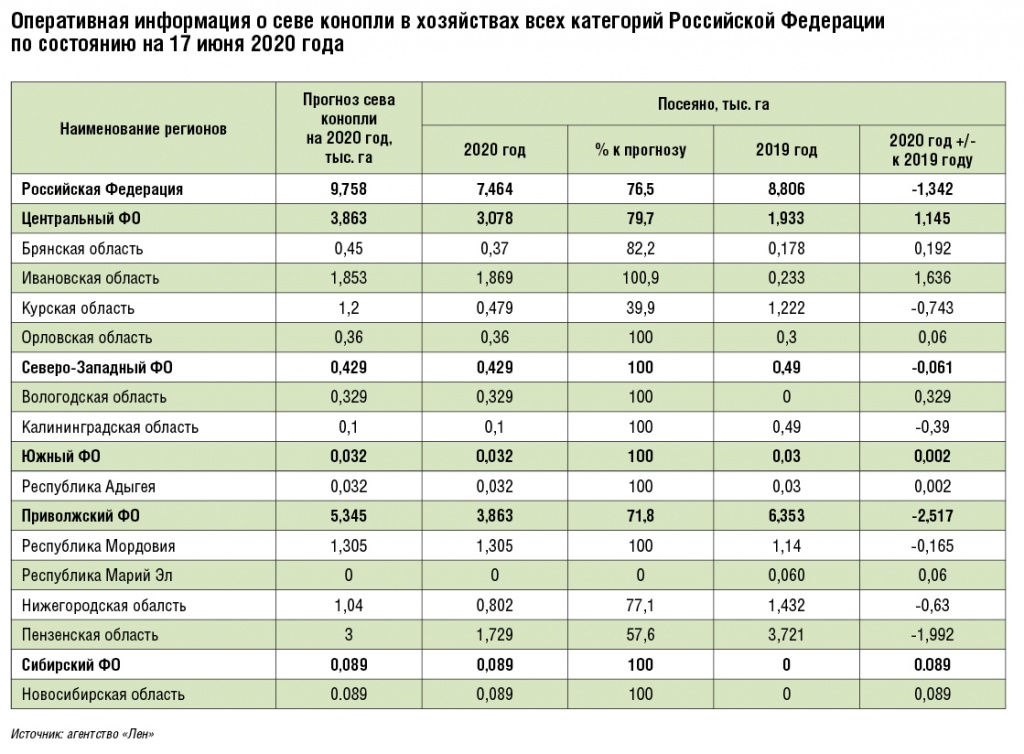

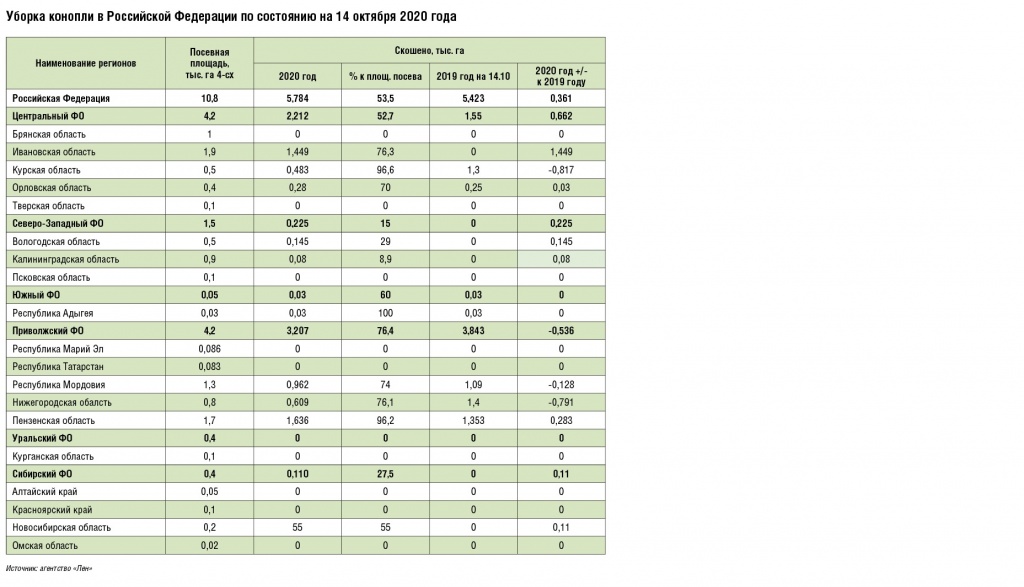

Еще в 2015 году в России, по данным Ассоциации коноплеводов РФ, было засеяно всего около 2 тыс. га. Однако за четыре года произошел четырехкратный рост, и к началу 2019-го общие возделываемые площади достигли 7,9 тыс. га. По итогам 2019 года, согласно оценке Минсельхоза, посевы конопли выросли до 10,2 тыс. По словам президента Ассоциации производителей русской пеньки Александра Кучинского, производство семян конопли с 2018 по 2020 год увеличилось с 2,6 до 4,5 тыс. т, тресты (высушенных стеблей конопли) – с 25 до 44 тыс. т, волокна – с 1,9 до 2,2 тыс. т. Интерес к этой культуре во многом связан с ее высокой маржинальностью – прибыль на гектар составляет от 200 до 300 тыс. руб., замечает эксперт. «Конопля – многофункциональная и неприхотливая сельскохозяйственная культура. При правильном подходе она является сырьем для выпуска широкого ассортимента продукции, что существенно снижает издержки, присущие работе с монопродуктом. Промышленная конопля идет и в пищу в виде семян и масла, на производство волокна для нетканых материалов, веревок и канатов (пенька), текстиля, а также в качестве материала для строительства и подстилки животным (костра). Она не требует много воды и пестицидов, оздоравливает почву и идеальна для выращивания в средней полосе России, – комментирует совладелец агрокомплекса «Коноплекс» Евгений Скигин. – Из конопли можно производить более 1000 наименований продукции».

Непаханое поле

Первые крупные проекты в отрасли стали появляться в 2014–2015 годах. После успеха своих зарубежных бизнесов, будучи совладельцем австралийской EcoFibre и голландской Dun Agro, Евгений Скигин в 2014 году создал агрокомплекс «Коноплекс», куда вошли компании «Коноплекс Пром», «Коноплекс Продукты Питания», «Коноплекс Пенза» и «Коноплекс Агро». В 2015 году «Коноплекс» впервые собрал урожай конопли. «Наша компания далеко не первая, кто после упадка отрасли начал заниматься выращиванием и переработкой агроконопли. Многие сосредоточились на производстве волокна и товаров на его основе, кто-то только давит масло из покупных семян. Мы же попытались охватить сразу несколько направлений: промышленное – производство конопляного волокна, пищевое – производство конопляного масла, семян и других продуктов из конопли, семеноводство – семена на посев и продажу», – отмечает Евгений Скигин.

С 2013 года возрождением культуры выращивания, потребления и использования конопли начала заниматься компания «Конопель». «Весь 2014 год мы провели в многочисленных поездках, в которых знакомились с фермерами по всей России. Изучив рынок, отобрав сырье и заключив договора с поставщиками, в 2015 году мы основали торговую компанию, а затем запустили собственное производство масла с преимущественно ручным трудом. В месяц получалось переработать около 500 кг семян. Поскольку ни оборудования, ни специалистов, ни литературы по этой теме не было, все пришлось постигать путем проб и ошибок. Станки постоянно докупались, процесс производства менялся», – рассказывает Андрей Кузин. «Мы запускали наш проект с нуля: не было производственной базы, технологий, катастрофически не хватало специалистов с практическим опытом, агротехники, а самое главное – качественных семян, – свидетельствует генеральный директор компании «УК «Коноплекс» Милена Александрова. – Если вы хотите остаться в этом бизнесе надолго, то семенной фонд – это ваша основа. Именно поэтому первые деньги были потрачены на селекцию и работу по воспроизводству качественного семенного материала».

В 2018 году ГК «Коноплекс» получила официальный статус семеноводческого хозяйства и теперь может обеспечивать посевным материалом и сырьем для производства продуктов питания из конопли не только себя, но и других сельхоз- и товаропроизводителей в России и СНГ. По итогам 2018 года агрохолдинг занял лидирующие позиции по посевным площадям этой культуры – более 3500 га, что составило почти половину всех засеиваемых в стране территорий.

Предприятие «Мордовские пенькозаводы», оригинатор сортов «диана», «ригс» и «гляна», изначально работавшее только на сырьевом рынке, в 2018–2019 годах решило создать собственную линейку пищевых продуктов под торговой маркой Feel Right. «Данный шаг был обусловлен стремлением инвестировать не только в развитие селекционной базы, но и самой товарной категории в ритейле. Мы заметили, что переработчики не занимались работой по формированию розничного спроса на продукты из конопли, постепенно качество продуктов у перекупщиков стало снижаться, у нас образовалось много дебиторской задолженности, стимуляция наращивания полей проходила минимальная. Отсутствие заинтересованности в продвижении и популяризации категории со стороны переработчиков и дистрибьюторов во многом было связано с отношением к конопле как к дополнительному продукту, присутствующему лишь для широты ассортимента», – замечает Елена Васильева.

Преодолевая барьеры

Рост спроса на пищевую коноплю связан в большей степени с неуклонно набирающим обороты трендом на ЗОЖ во всем мире, подчеркивает Андрей Кузин. Данную продукцию, по его словам, все чаще выбирают не только спортсмены и последователи вегетарианских диет, но и пожилые люди в целях профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. «В числе главных факторов развития категории – популяризация здорового образа жизни. Люди начали больше интересоваться полезными продуктами питания и заниматься спортом, искать альтернативу животному белку. Конопляный протеин немного уступает по концентрации белка гороховому или соевому изоляту, однако по своей усвояемости он лидирует», – замечает совладелец компании «Медал» (ТМ «Коноплектика») Дмитрий Ильков.

Конопля – это суперфуд, привычный для более старших поколений и необычный для современников, добавляет Андрей Кузин. «Продукты из нее не только полезны, но и практичны и могут быть использованы как дополнение или элемент декора к различным блюдам. Просто пока еще не все знают об универсальности данной культуры, не все умеют применять ее в кулинарии», – добавляет он.

Несмотря на то что в России были сильны традиции потребления продуктов из конопли, должно пройти время, пока новое поколение не начнет воспринимать их как часть повседневного рациона, считает Елена Васильева. «Мы провели огромную просветительскую работу, чтобы расширить целевую аудиторию продукта и привлечь новых потребителей, – замечает она. – Наша основная работа состояла в том, чтобы преодолеть негативное восприятие, связанное с коноплей, чтобы, когда люди слышали про коноплю, у них возникала иная ассоциация. В августе 2019 года на площадке «Аптекарского огорода» МГУ состоялась первая в России выставка конопли. В ходе мероприятия были организованы мастер-классы, экскурсии, бесплатные дегустации, интервью. Например, вместе с представителями Тимирязевской академии и шеф-поварами мы провели кулинарные мастер-классы, показав, какие блюда можно готовить с использованием пищевой конопли и что это не только законно и легально, но и практично, полезно и вкусно. Выставка послужила толчком к распространению культуры потребления пищевой конопли. До этого очень узкий круг людей приобретал продукты из конопли, в основном только последователи ЗОЖ, практикующие вегетарианство или веганство».

Популяризация продукта сыграла важную роль в формировании спроса и развитии категории в рознице, уверен Дмитрий Ильков. «Производители со своей стороны приложили усилия, чтобы познакомить потребителя с этой культурой. Наша компания провела несколько научных исследований на тему конопли в сотрудничестве с разными вузами. С ЮУрГУ мы подготовили научную работу по конопляному молоку и конопляным семечкам, а с 2019 года ведем работу по целлюлозному направлению. На сайте мы дали полную раскрытую оценку по конопляному белку, по его усвояемости и аминокислотному профилю», – делится эксперт.

В свободном доступе

Решающим фактором расширения категории, по словам Дмитрия Илькова, стало повышение доступности конопляных продуктов в ритейле. Если в 2010–2012 годах единственное, что рынок мог предложить потребителю из конопляной семечки, – это масло и мука, то теперь розничное предложение значительно расширилось. Сейчас на прилавках можно встретить батончики, смузи, белок, йогурты, баранки и другие изделия с содержанием конопляных семян или ядрышек. «На выставке конопли можно было наблюдать значительное расширение ассортимента – появились шоколадная паста, урбеч, коктейли, которые помимо пользы обладали еще и приятным вкусом, без горчинки, характерной для конопли. Посетители пробовали и вдохновлялись», – рассказывает Елена Васильева.

Конопляное масло по-прежнему в лидерах продаж, потому что это наиболее понятный для потребителя продукт, все знают, как его использовать на кухне, замечает Дмитрий Ильков. Хотя постепенно масло и уступает свои позиции другим продуктам на фоне роста популярности ядер и семян, которые также просты в употреблении: их можно есть отдельно в качестве перекуса или же добавлять в салаты и другие блюда. Третьей по популярности позицией, по его словам, становится конопляный белок, ведь все больше людей отказываются от мяса и молока из-за этических соображений, аллергии или непереносимости, а конопля – хороший заменитель животного белка. «Самая продаваемая позиция в мире среди конопляной продукции – это ядра, и только потом следует масло, потому что ядро является универсальным продуктом. Его можно использовать в приготовлении множества блюд, и оно уже содержит в себе жиры с полезными полиненасыщенными кислотами», – отмечает Елена Васильева.

Сегодня конопляное масло, по оценке Дмитрия Илькова, занимает около 40% рынка, ядра – 20%, а все остальное – это другие продукты с содержанием конопли. «Наша компания делает ставку на масло, белок и ядра – они локомотив наших продаж. Мы стали первыми, кто начал производить конопляные макароны. Также недавно впервые в России мы начали выпускать пасту урбеч из жареных ядер конопли. Эти продукты очень понравились сетям, мы уже ведем переговоры с ритейлом», – комментирует он. «Сегодня в нашей линейке такие продукты, как семена, ядрышки, мука, два вида масла, протеин, четыре вкуса урбеча (паста). И несколько товаров почти готовы к массовому производству, – делится Андрей Кузин. – Начинали мы с производства конопляных ядрышек (то, что внутри семечки), затем масла из них, потом протеин. Это основные наши товары и в производстве, и по продажам. Но стоит отметить, что новинки долго раскачивать не приходится и они довольно быстро завоевывают сердца наших клиентов».

Предприятие «Мордовские пенькозаводы» начинало в 2019 году с производства конопляного масла, ядра, протеина и муки. Сейчас в ассортименте компании три вида масла (два вида холодного отжима и масло из очищенных ядер), очищенное ядро, мука и группа коктейлей (чистая база для коктейля или коктейли со смесями). «Чтобы подчеркнуть диетические качества конопли, мы добавили в коктейли архат, стевию и эритритол. Также в продуктах присутствует сублимат ягод (черной смородины и черники), измельченный до 100 микрон. Кстати, мы единственная компания, которая делает помол конопляного ядра до 100–150 микрон. Таким образом мы добились очень высокой степени усвояемости белка, пищевых волокон и жиров натуральным путем. Кроме того, недавно наше предприятие создало премиальную линейку муки и коктейлей с честными 63% белка. По закону при использовании растительного сырья можно использовать колебания плюс-минус 10%, поэтому многие завышают показатели на этикетке. Мы же гарантируем содержание 63% белка», – подчеркивает Елена Васильева.

На пробу дня

Сегодня в сетях можно встретить три-пять позиций продуктов из конопли и с ее содержанием, часть из которых – это импорт из Словакии или Беларуси, завозящей через Украину более дешевое масло, подчеркивает Елена Васильева. Однако если раньше основными каналами сбыта являлись исключительно магазины ЗОЖ, то теперь продуктом активно интересуются сети, хлебопекарные заведения, кондитеры, кафе-мороженое. «Сейчас мы присутствуем во «Вкусвилле» через дистрибьюторов. С нами активно ведут переговоры «Лента», «Азбука вкуса», «Ашан» и «Гиперглобус». Идет обсуждение даже с мясниками и сыроделами, которые проводят производственные эксперименты по добавлению в колбасные изделия и сыры конопляного протеина, – рассказывает эксперт. – Значительно расширился ассортимент интернет-магазинов. Если в прошлом году в Wildberries присутствовали только три-четыре позиции конопляной продукции, то сейчас предложение размещено на нескольких страницах».

По словам Андрея Кузина, сетевые компании пока осторожничают с коноплей и тестируют спрос по всему ассортименту. «Поскольку мы выпускаем продукцию как под собственным брендом «Конопель» в потребительской упаковке, так и в промышленной таре (мешки, канистры), у нас очень широкий спектр покупателей. Это и магазины здорового питания, интернет-магазины, йога-центры, HoReCa, производственные компании и те, кто занимается расфасовкой нашей продукции под собственным брендом. Сейчас все берут примерно в одинаковых пропорциях. Один сегмент выделить затрудняюсь. Пару месяцев назад мы прошли производственный аудит в «Гиперглобусе» и ведем переговоры об условиях работы. А с Eurospar получилось все гораздо быстрее и проще, мы уже давно представлены на полках этой сети в Нижегородской области. Думаю, и «Перекресток» скоро подхватит идею, – отмечает Андрей Кузин. – Наш продукт не рассчитан на массового потребителя с точки зрения цены, есть более дешевые и привычные продукты. Но с точки зрения необходимости потребления я убежден, что еда из конопли обязана быть на каждой кухне в той или иной ипостаси. Это вопрос времени. Мы сделаем коноплю более доступной и популярной».

Свою первую поставку линейки растительных масел «Коноплянка», куда входило и конопляное масло, «Коноплекс» осуществил в 2017 году в региональную сеть «Караван». Объемы партии были небольшие, так как ритейлер взял масло на пробу. Сейчас в «Караване» уже представлена вся линейка «Коноплянки», а у производителя заключен прямой контракт на поставки. За последние два года «Коноплекс» начал сотрудничество с такими федеральными и локальными сетями, как «Метро», «Зельгрос», «Макси», «Бахетле», «Карусель», «Глобус», «О’Кей», «Лента», Eurospar, «Золотая Нива», «Утконос», «Миндаль», «Шамса», «Глобус Гурмэ», «4Фреш», «Билла», «Город-сад». Продукцию «Коноплянка» можно купить в каждом крупном городе России и на крупнейших маркетплейсах страны – Wildberries.ru и Ozon.ru.

Узость ассортимента в сетевом продуктовом ритейле часто связана с тем, что лишь недавно на рынке появились крупные производители, способные завести свой продукт в торговую матрицу, замечает Дмитрий Ильков. «Небольшие компании не могут работать с федеральным ритейлом, потому что условия предусматривают большой объем поставки, серьезные обязательства и отсрочку платежа до 60 дней, которая сказывается на ликвидности и может подкосить небольшого производителя, – поясняет эксперт. – Ранее только в «Ашане» было представлено конопляное масло польских производителей, сейчас же в одном только «Вкусвилле» можно найти йогурт с ядрами конопли, ядра и семена конопли».

Мыслить глобально

Каждый месяц, согласно оценке Елены Васильевой, в России регистрируют не менее 35 новых брендов продуктов из конопли, растут мелкие игроки, которые также ведут работу по популяризации категории. «Сети с интересом смотрят в нашу сторону, и видна разница в том, как ритейлеры шли с нами на контакт год назад и как идут сейчас, – добавляет она. – Большое количество ресторанов включило коноплю в меню, конечно, это не создает большого объема продаж для нас, производителей, но все же способствует популяризации и продвижению продукции».

Тем не менее крупных производителей на рынке пока немного. Среди них выделяются такие бренды, как «Коноплекс», «Конопель», «Медал» (ТМ «Коноплектика») и «Мордовские пенькозаводы» (ТМ Feel Right). «ГК «Коноплекс» – крупнейший в России производитель промышленной ненаркотической конопли. В этом году мы увеличили валовый сбор семян конопли на 7%, до 685 т, производство волокна – на 7%, до 750 т. В августе компания запустила новейший производственный комплекс в Пензенской области по производству масла холодного отжима под торговой маркой «Коноплянка» с промышленной мощностью до 15 млн бутылок в год. Благодаря увеличившимся мощностям компания расширила число партнеров – торговых сетей, куда поставляет свою продукцию», – комментирует Милена Александрова. «Объемы продаж нашей компании выросли вдвое, что повлекло необходимость увеличения производственных мощностей. Их нам удалось утроить, – отмечает Андрей Кузин. – Помимо нашей компании на рынке присутствуют еще несколько производителей, специализирующихся на конопле, а это свидетельствует о более чем двукратном увеличении. Думаю, рост потребления составил около 400%».

Большинство компаний-переработчиков конопли, по его словам, начинают производить товары и из других культур, монокультурой занимаются единицы, в том числе и «Конопель». Это связано с тем, что наладить равномерный (параллельно производству) и прибыльный сбыт непросто, замечает эксперт. Еще одним сдерживающим фактором, по мнению Андрея Кузина, являются небольшие объемы потребления конопли и несформированность рынка, поэтому не все готовы вкладывать в этот бизнес крупные инвестиции. «Продукт скоропортящийся, поэтому сетевой ритейл, который единственный может обеспечить высокие продажи, осторожничает. И с рекламой в сети постоянно возникают сложности, несмотря на вышедшие постановления правительства о разрешении возделывания и переработки технической конопли», – поясняет он.

Инвестиции в собственное хозяйство по промышленному выращиванию конопли вплоть до получения и упаковки урожая, согласно оценке Елены Васильевой, составляют минимум 150 млн руб., а если добавить к этому хороший пресс и упаковочное оборудование, аппарат с очисткой и мероприятия для организации HACCP, то вложения вырастают до 200 млн и выше. «Инвестиции в такие проекты очень высокие, с этим связано то, что игроков так мало на рынке. Сейчас присутствуют четыре серьезных производителя, которые также занимаются выращиванием сырья, у каждого своя специфика ведения бизнеса. У нас в Мордовии 1000 га под коноплей сорта «гляна». Мы также занимаемся выращиванием ряда других культур: лен, горчица, которые нужны для севооборота и снижения природных рисков при растениеводстве, но коноплю мы считаем своим флагманом, и на ней зиждется наш бренд», – рассказывает эксперт.

Конопляное масло – это не очень маржинальный продукт, добавляет Елена Васильева. «Масляничность семечки достаточно низкая. В зависимости от сорта мы получаем выход масла всего 23–27%, с этим связана дороговизна масла. При этом после отжима создается естественный белковый осадок – фуза, который необходимо убирать, что отъедает часть объема, – отмечает она. – Дорогая и обработка самой конопли. Любая другая культура по размеру составляет около 40–50 или 60 см в высоту, а конопляные жатки работают на высоте 1,5–1,7 м. Конопляное волокно достаточно плотное, а это дополнительная нагрузка на технику, помимо того, что нужно специальное оборудование. Все это увеличивает и ускоряет износ техники. Что же касается обрушки, обработка и помол семечки сложный процесс, поскольку у растения достаточно прочная скорлупа и при этом нежные ядра. При очистке идут большие потери, то есть что-то измалывается прямо в пыль, которую потребитель не хочет видеть на прилавке. Но тем не менее конопляная продукция быстро становится трендом».

Производители пока опасаются выходить в новые категории, предпочитая концентрироваться на тех продуктах, которые наиболее востребованы у потребителя, замечает Дмитрий Ильков. «Новые игроки часто ориентируются на те компании, которые уже существуют, опасаясь придумывать что-то новое. А ведь можно сделать альтернативный продукт, дифференцироваться и превзойти своего конкурента в разы. Если производители поймут, что не нужно толкаться на одном рынке и всем делать только масло, а искать альтернативные продукты, которых еще нет, то места хватит даже сотне компаний», – уверен он.

База для развития

Пока экспорт конопли довольно мал. По расчетам Аналитического центра при Минпромторге (АЦВТ), в 2019 году за рубеж было поставлено всего 60,1 т ($73,5 тыс.), однако это в 7,4 раза больше, чем в 2018-м, и в 40 раз больше, чем в 2015 году. Высокие темпы роста экспорта связаны с низкой базой, однако перспективы у промышленного производства конопли высокие, считает президент Ассоциации коноплеводов Юлия Дивнич.

Специальное разрешение

В статье идет речь исключительно о промышленных сортах конопли, содержащих в сухой массе листьев и соцветий верхних частей растения не более 0,1% тетрагидроканнабинола. Сорта внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию согласно Постановлению Правительства РФ от 20.07.2007 № 460 (ред. от 30.10.2010) «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования».

[~DETAIL_TEXT] =>Под влиянием тренда на здоровое питание все большую популярность среди россиян набирают продукты из пищевой конопли. Интерес ритейлеров к новинке, с одной стороны, и усилия производителей по продвижению линеек – с другой привели к кратному увеличению продаж и ассортимента в рознице. Эксперты уверены, что данный феномен уже вышел за рамки обычной моды, а конопляные товары имеют все шансы на то, чтобы стать отдельной категорией.

Продукты из конопли или с ее содержанием уже давно пользуются спросом в зарубежных странах, где коноплеводство развито намного сильнее, чем в России. Согласно данным ФАО, по площади посева конопли на зерно и волокно конопли лидируют Северная Корея (20 511 га), Франция (12 081), Китай (12 821), Чили (6728), по сбору волокна первое место держат Китай и Нидерланды, а зерна – Франция. Объем мирового рынка промышленной конопли по итогам 2019 года оценивался аналитиками Grand View Research в $4,71 млрд. При этом суммарная площадь посевов во всем мире превысила 150 тыс. га. Категория активно развивается – среднегодовой темп роста вплоть до 2027 года будет составлять 15,8%.

Тем не менее потребление конопляной продукции – вовсе не новое для России веяние. «В СССР конопля считалась одной из основных сельскохозяйственных культур. Ее посевы составляли 4/5 всей мировой площади посевов под коноплей – в 1936 году 680 тыс. га, а в 1964 году 980 тыс. га. В какой-то момент конопля оказалась вне закона, и со временем позиции нашей страны были утеряны, а отрасль практически разрушена, – поясняет основатель компании «Конопель» Андрей Кузин. – Основной причиной этому стало присоединение СССР к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года».

Уже в конце 90-х годов прошлого века в Государственный реестр селекционных достижений были внесены новые сорта южной технической конопли, не обладающие наркотической активностью, где содержание основного наркотического вещества снижено до 0,1% и менее. «Отдельные виды конопли легализовали достаточно давно, поэтому первая волна фермеров, взявшихся за возделывание этой культуры, пошла еще в 90-х годах. Многие занимались не только посевом, но и активно вели селекционную работу, увеличивали возделываемые площади, однако совершенно не инвестировали средства в продвижение продукта на рынок. В итоге они вырастили неплохие урожаи, но потерпели фиаско, потому что не смогли сбыть этот урожай», – рассказывает директор по маркетингу компании «Мордовские пенькозаводы» (ТМ Feel Right) Елена Васильева.

Толчком для постепенного восстановления отрасли стал выход постановления Правительства РФ «Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования в промышленных целях, требований к таким сортам и к условиям их культивирования» от 20 июля 2007 года, которое внесло ясность в отношения между сельхозпроизводителями и контролирующими органами. Посевные площади под коноплю стали медленно, но неуклонно увеличиваться.

Еще в 2015 году в России, по данным Ассоциации коноплеводов РФ, было засеяно всего около 2 тыс. га. Однако за четыре года произошел четырехкратный рост, и к началу 2019-го общие возделываемые площади достигли 7,9 тыс. га. По итогам 2019 года, согласно оценке Минсельхоза, посевы конопли выросли до 10,2 тыс. По словам президента Ассоциации производителей русской пеньки Александра Кучинского, производство семян конопли с 2018 по 2020 год увеличилось с 2,6 до 4,5 тыс. т, тресты (высушенных стеблей конопли) – с 25 до 44 тыс. т, волокна – с 1,9 до 2,2 тыс. т. Интерес к этой культуре во многом связан с ее высокой маржинальностью – прибыль на гектар составляет от 200 до 300 тыс. руб., замечает эксперт. «Конопля – многофункциональная и неприхотливая сельскохозяйственная культура. При правильном подходе она является сырьем для выпуска широкого ассортимента продукции, что существенно снижает издержки, присущие работе с монопродуктом. Промышленная конопля идет и в пищу в виде семян и масла, на производство волокна для нетканых материалов, веревок и канатов (пенька), текстиля, а также в качестве материала для строительства и подстилки животным (костра). Она не требует много воды и пестицидов, оздоравливает почву и идеальна для выращивания в средней полосе России, – комментирует совладелец агрокомплекса «Коноплекс» Евгений Скигин. – Из конопли можно производить более 1000 наименований продукции».

Непаханое поле

Первые крупные проекты в отрасли стали появляться в 2014–2015 годах. После успеха своих зарубежных бизнесов, будучи совладельцем австралийской EcoFibre и голландской Dun Agro, Евгений Скигин в 2014 году создал агрокомплекс «Коноплекс», куда вошли компании «Коноплекс Пром», «Коноплекс Продукты Питания», «Коноплекс Пенза» и «Коноплекс Агро». В 2015 году «Коноплекс» впервые собрал урожай конопли. «Наша компания далеко не первая, кто после упадка отрасли начал заниматься выращиванием и переработкой агроконопли. Многие сосредоточились на производстве волокна и товаров на его основе, кто-то только давит масло из покупных семян. Мы же попытались охватить сразу несколько направлений: промышленное – производство конопляного волокна, пищевое – производство конопляного масла, семян и других продуктов из конопли, семеноводство – семена на посев и продажу», – отмечает Евгений Скигин.

С 2013 года возрождением культуры выращивания, потребления и использования конопли начала заниматься компания «Конопель». «Весь 2014 год мы провели в многочисленных поездках, в которых знакомились с фермерами по всей России. Изучив рынок, отобрав сырье и заключив договора с поставщиками, в 2015 году мы основали торговую компанию, а затем запустили собственное производство масла с преимущественно ручным трудом. В месяц получалось переработать около 500 кг семян. Поскольку ни оборудования, ни специалистов, ни литературы по этой теме не было, все пришлось постигать путем проб и ошибок. Станки постоянно докупались, процесс производства менялся», – рассказывает Андрей Кузин. «Мы запускали наш проект с нуля: не было производственной базы, технологий, катастрофически не хватало специалистов с практическим опытом, агротехники, а самое главное – качественных семян, – свидетельствует генеральный директор компании «УК «Коноплекс» Милена Александрова. – Если вы хотите остаться в этом бизнесе надолго, то семенной фонд – это ваша основа. Именно поэтому первые деньги были потрачены на селекцию и работу по воспроизводству качественного семенного материала».

В 2018 году ГК «Коноплекс» получила официальный статус семеноводческого хозяйства и теперь может обеспечивать посевным материалом и сырьем для производства продуктов питания из конопли не только себя, но и других сельхоз- и товаропроизводителей в России и СНГ. По итогам 2018 года агрохолдинг занял лидирующие позиции по посевным площадям этой культуры – более 3500 га, что составило почти половину всех засеиваемых в стране территорий.

Предприятие «Мордовские пенькозаводы», оригинатор сортов «диана», «ригс» и «гляна», изначально работавшее только на сырьевом рынке, в 2018–2019 годах решило создать собственную линейку пищевых продуктов под торговой маркой Feel Right. «Данный шаг был обусловлен стремлением инвестировать не только в развитие селекционной базы, но и самой товарной категории в ритейле. Мы заметили, что переработчики не занимались работой по формированию розничного спроса на продукты из конопли, постепенно качество продуктов у перекупщиков стало снижаться, у нас образовалось много дебиторской задолженности, стимуляция наращивания полей проходила минимальная. Отсутствие заинтересованности в продвижении и популяризации категории со стороны переработчиков и дистрибьюторов во многом было связано с отношением к конопле как к дополнительному продукту, присутствующему лишь для широты ассортимента», – замечает Елена Васильева.

Преодолевая барьеры

Рост спроса на пищевую коноплю связан в большей степени с неуклонно набирающим обороты трендом на ЗОЖ во всем мире, подчеркивает Андрей Кузин. Данную продукцию, по его словам, все чаще выбирают не только спортсмены и последователи вегетарианских диет, но и пожилые люди в целях профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. «В числе главных факторов развития категории – популяризация здорового образа жизни. Люди начали больше интересоваться полезными продуктами питания и заниматься спортом, искать альтернативу животному белку. Конопляный протеин немного уступает по концентрации белка гороховому или соевому изоляту, однако по своей усвояемости он лидирует», – замечает совладелец компании «Медал» (ТМ «Коноплектика») Дмитрий Ильков.

Конопля – это суперфуд, привычный для более старших поколений и необычный для современников, добавляет Андрей Кузин. «Продукты из нее не только полезны, но и практичны и могут быть использованы как дополнение или элемент декора к различным блюдам. Просто пока еще не все знают об универсальности данной культуры, не все умеют применять ее в кулинарии», – добавляет он.

Несмотря на то что в России были сильны традиции потребления продуктов из конопли, должно пройти время, пока новое поколение не начнет воспринимать их как часть повседневного рациона, считает Елена Васильева. «Мы провели огромную просветительскую работу, чтобы расширить целевую аудиторию продукта и привлечь новых потребителей, – замечает она. – Наша основная работа состояла в том, чтобы преодолеть негативное восприятие, связанное с коноплей, чтобы, когда люди слышали про коноплю, у них возникала иная ассоциация. В августе 2019 года на площадке «Аптекарского огорода» МГУ состоялась первая в России выставка конопли. В ходе мероприятия были организованы мастер-классы, экскурсии, бесплатные дегустации, интервью. Например, вместе с представителями Тимирязевской академии и шеф-поварами мы провели кулинарные мастер-классы, показав, какие блюда можно готовить с использованием пищевой конопли и что это не только законно и легально, но и практично, полезно и вкусно. Выставка послужила толчком к распространению культуры потребления пищевой конопли. До этого очень узкий круг людей приобретал продукты из конопли, в основном только последователи ЗОЖ, практикующие вегетарианство или веганство».

Популяризация продукта сыграла важную роль в формировании спроса и развитии категории в рознице, уверен Дмитрий Ильков. «Производители со своей стороны приложили усилия, чтобы познакомить потребителя с этой культурой. Наша компания провела несколько научных исследований на тему конопли в сотрудничестве с разными вузами. С ЮУрГУ мы подготовили научную работу по конопляному молоку и конопляным семечкам, а с 2019 года ведем работу по целлюлозному направлению. На сайте мы дали полную раскрытую оценку по конопляному белку, по его усвояемости и аминокислотному профилю», – делится эксперт.

В свободном доступе

Решающим фактором расширения категории, по словам Дмитрия Илькова, стало повышение доступности конопляных продуктов в ритейле. Если в 2010–2012 годах единственное, что рынок мог предложить потребителю из конопляной семечки, – это масло и мука, то теперь розничное предложение значительно расширилось. Сейчас на прилавках можно встретить батончики, смузи, белок, йогурты, баранки и другие изделия с содержанием конопляных семян или ядрышек. «На выставке конопли можно было наблюдать значительное расширение ассортимента – появились шоколадная паста, урбеч, коктейли, которые помимо пользы обладали еще и приятным вкусом, без горчинки, характерной для конопли. Посетители пробовали и вдохновлялись», – рассказывает Елена Васильева.

Конопляное масло по-прежнему в лидерах продаж, потому что это наиболее понятный для потребителя продукт, все знают, как его использовать на кухне, замечает Дмитрий Ильков. Хотя постепенно масло и уступает свои позиции другим продуктам на фоне роста популярности ядер и семян, которые также просты в употреблении: их можно есть отдельно в качестве перекуса или же добавлять в салаты и другие блюда. Третьей по популярности позицией, по его словам, становится конопляный белок, ведь все больше людей отказываются от мяса и молока из-за этических соображений, аллергии или непереносимости, а конопля – хороший заменитель животного белка. «Самая продаваемая позиция в мире среди конопляной продукции – это ядра, и только потом следует масло, потому что ядро является универсальным продуктом. Его можно использовать в приготовлении множества блюд, и оно уже содержит в себе жиры с полезными полиненасыщенными кислотами», – отмечает Елена Васильева.

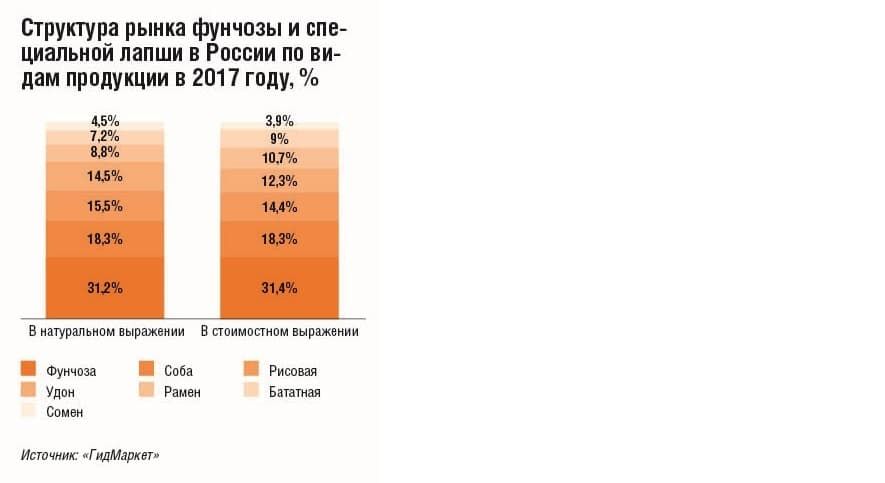

Сегодня конопляное масло, по оценке Дмитрия Илькова, занимает около 40% рынка, ядра – 20%, а все остальное – это другие продукты с содержанием конопли. «Наша компания делает ставку на масло, белок и ядра – они локомотив наших продаж. Мы стали первыми, кто начал производить конопляные макароны. Также недавно впервые в России мы начали выпускать пасту урбеч из жареных ядер конопли. Эти продукты очень понравились сетям, мы уже ведем переговоры с ритейлом», – комментирует он. «Сегодня в нашей линейке такие продукты, как семена, ядрышки, мука, два вида масла, протеин, четыре вкуса урбеча (паста). И несколько товаров почти готовы к массовому производству, – делится Андрей Кузин. – Начинали мы с производства конопляных ядрышек (то, что внутри семечки), затем масла из них, потом протеин. Это основные наши товары и в производстве, и по продажам. Но стоит отметить, что новинки долго раскачивать не приходится и они довольно быстро завоевывают сердца наших клиентов».

Предприятие «Мордовские пенькозаводы» начинало в 2019 году с производства конопляного масла, ядра, протеина и муки. Сейчас в ассортименте компании три вида масла (два вида холодного отжима и масло из очищенных ядер), очищенное ядро, мука и группа коктейлей (чистая база для коктейля или коктейли со смесями). «Чтобы подчеркнуть диетические качества конопли, мы добавили в коктейли архат, стевию и эритритол. Также в продуктах присутствует сублимат ягод (черной смородины и черники), измельченный до 100 микрон. Кстати, мы единственная компания, которая делает помол конопляного ядра до 100–150 микрон. Таким образом мы добились очень высокой степени усвояемости белка, пищевых волокон и жиров натуральным путем. Кроме того, недавно наше предприятие создало премиальную линейку муки и коктейлей с честными 63% белка. По закону при использовании растительного сырья можно использовать колебания плюс-минус 10%, поэтому многие завышают показатели на этикетке. Мы же гарантируем содержание 63% белка», – подчеркивает Елена Васильева.

На пробу дня

Сегодня в сетях можно встретить три-пять позиций продуктов из конопли и с ее содержанием, часть из которых – это импорт из Словакии или Беларуси, завозящей через Украину более дешевое масло, подчеркивает Елена Васильева. Однако если раньше основными каналами сбыта являлись исключительно магазины ЗОЖ, то теперь продуктом активно интересуются сети, хлебопекарные заведения, кондитеры, кафе-мороженое. «Сейчас мы присутствуем во «Вкусвилле» через дистрибьюторов. С нами активно ведут переговоры «Лента», «Азбука вкуса», «Ашан» и «Гиперглобус». Идет обсуждение даже с мясниками и сыроделами, которые проводят производственные эксперименты по добавлению в колбасные изделия и сыры конопляного протеина, – рассказывает эксперт. – Значительно расширился ассортимент интернет-магазинов. Если в прошлом году в Wildberries присутствовали только три-четыре позиции конопляной продукции, то сейчас предложение размещено на нескольких страницах».

По словам Андрея Кузина, сетевые компании пока осторожничают с коноплей и тестируют спрос по всему ассортименту. «Поскольку мы выпускаем продукцию как под собственным брендом «Конопель» в потребительской упаковке, так и в промышленной таре (мешки, канистры), у нас очень широкий спектр покупателей. Это и магазины здорового питания, интернет-магазины, йога-центры, HoReCa, производственные компании и те, кто занимается расфасовкой нашей продукции под собственным брендом. Сейчас все берут примерно в одинаковых пропорциях. Один сегмент выделить затрудняюсь. Пару месяцев назад мы прошли производственный аудит в «Гиперглобусе» и ведем переговоры об условиях работы. А с Eurospar получилось все гораздо быстрее и проще, мы уже давно представлены на полках этой сети в Нижегородской области. Думаю, и «Перекресток» скоро подхватит идею, – отмечает Андрей Кузин. – Наш продукт не рассчитан на массового потребителя с точки зрения цены, есть более дешевые и привычные продукты. Но с точки зрения необходимости потребления я убежден, что еда из конопли обязана быть на каждой кухне в той или иной ипостаси. Это вопрос времени. Мы сделаем коноплю более доступной и популярной».

Свою первую поставку линейки растительных масел «Коноплянка», куда входило и конопляное масло, «Коноплекс» осуществил в 2017 году в региональную сеть «Караван». Объемы партии были небольшие, так как ритейлер взял масло на пробу. Сейчас в «Караване» уже представлена вся линейка «Коноплянки», а у производителя заключен прямой контракт на поставки. За последние два года «Коноплекс» начал сотрудничество с такими федеральными и локальными сетями, как «Метро», «Зельгрос», «Макси», «Бахетле», «Карусель», «Глобус», «О’Кей», «Лента», Eurospar, «Золотая Нива», «Утконос», «Миндаль», «Шамса», «Глобус Гурмэ», «4Фреш», «Билла», «Город-сад». Продукцию «Коноплянка» можно купить в каждом крупном городе России и на крупнейших маркетплейсах страны – Wildberries.ru и Ozon.ru.

Узость ассортимента в сетевом продуктовом ритейле часто связана с тем, что лишь недавно на рынке появились крупные производители, способные завести свой продукт в торговую матрицу, замечает Дмитрий Ильков. «Небольшие компании не могут работать с федеральным ритейлом, потому что условия предусматривают большой объем поставки, серьезные обязательства и отсрочку платежа до 60 дней, которая сказывается на ликвидности и может подкосить небольшого производителя, – поясняет эксперт. – Ранее только в «Ашане» было представлено конопляное масло польских производителей, сейчас же в одном только «Вкусвилле» можно найти йогурт с ядрами конопли, ядра и семена конопли».

Мыслить глобально

Каждый месяц, согласно оценке Елены Васильевой, в России регистрируют не менее 35 новых брендов продуктов из конопли, растут мелкие игроки, которые также ведут работу по популяризации категории. «Сети с интересом смотрят в нашу сторону, и видна разница в том, как ритейлеры шли с нами на контакт год назад и как идут сейчас, – добавляет она. – Большое количество ресторанов включило коноплю в меню, конечно, это не создает большого объема продаж для нас, производителей, но все же способствует популяризации и продвижению продукции».

Тем не менее крупных производителей на рынке пока немного. Среди них выделяются такие бренды, как «Коноплекс», «Конопель», «Медал» (ТМ «Коноплектика») и «Мордовские пенькозаводы» (ТМ Feel Right). «ГК «Коноплекс» – крупнейший в России производитель промышленной ненаркотической конопли. В этом году мы увеличили валовый сбор семян конопли на 7%, до 685 т, производство волокна – на 7%, до 750 т. В августе компания запустила новейший производственный комплекс в Пензенской области по производству масла холодного отжима под торговой маркой «Коноплянка» с промышленной мощностью до 15 млн бутылок в год. Благодаря увеличившимся мощностям компания расширила число партнеров – торговых сетей, куда поставляет свою продукцию», – комментирует Милена Александрова. «Объемы продаж нашей компании выросли вдвое, что повлекло необходимость увеличения производственных мощностей. Их нам удалось утроить, – отмечает Андрей Кузин. – Помимо нашей компании на рынке присутствуют еще несколько производителей, специализирующихся на конопле, а это свидетельствует о более чем двукратном увеличении. Думаю, рост потребления составил около 400%».

Большинство компаний-переработчиков конопли, по его словам, начинают производить товары и из других культур, монокультурой занимаются единицы, в том числе и «Конопель». Это связано с тем, что наладить равномерный (параллельно производству) и прибыльный сбыт непросто, замечает эксперт. Еще одним сдерживающим фактором, по мнению Андрея Кузина, являются небольшие объемы потребления конопли и несформированность рынка, поэтому не все готовы вкладывать в этот бизнес крупные инвестиции. «Продукт скоропортящийся, поэтому сетевой ритейл, который единственный может обеспечить высокие продажи, осторожничает. И с рекламой в сети постоянно возникают сложности, несмотря на вышедшие постановления правительства о разрешении возделывания и переработки технической конопли», – поясняет он.

Инвестиции в собственное хозяйство по промышленному выращиванию конопли вплоть до получения и упаковки урожая, согласно оценке Елены Васильевой, составляют минимум 150 млн руб., а если добавить к этому хороший пресс и упаковочное оборудование, аппарат с очисткой и мероприятия для организации HACCP, то вложения вырастают до 200 млн и выше. «Инвестиции в такие проекты очень высокие, с этим связано то, что игроков так мало на рынке. Сейчас присутствуют четыре серьезных производителя, которые также занимаются выращиванием сырья, у каждого своя специфика ведения бизнеса. У нас в Мордовии 1000 га под коноплей сорта «гляна». Мы также занимаемся выращиванием ряда других культур: лен, горчица, которые нужны для севооборота и снижения природных рисков при растениеводстве, но коноплю мы считаем своим флагманом, и на ней зиждется наш бренд», – рассказывает эксперт.

Конопляное масло – это не очень маржинальный продукт, добавляет Елена Васильева. «Масляничность семечки достаточно низкая. В зависимости от сорта мы получаем выход масла всего 23–27%, с этим связана дороговизна масла. При этом после отжима создается естественный белковый осадок – фуза, который необходимо убирать, что отъедает часть объема, – отмечает она. – Дорогая и обработка самой конопли. Любая другая культура по размеру составляет около 40–50 или 60 см в высоту, а конопляные жатки работают на высоте 1,5–1,7 м. Конопляное волокно достаточно плотное, а это дополнительная нагрузка на технику, помимо того, что нужно специальное оборудование. Все это увеличивает и ускоряет износ техники. Что же касается обрушки, обработка и помол семечки сложный процесс, поскольку у растения достаточно прочная скорлупа и при этом нежные ядра. При очистке идут большие потери, то есть что-то измалывается прямо в пыль, которую потребитель не хочет видеть на прилавке. Но тем не менее конопляная продукция быстро становится трендом».

Производители пока опасаются выходить в новые категории, предпочитая концентрироваться на тех продуктах, которые наиболее востребованы у потребителя, замечает Дмитрий Ильков. «Новые игроки часто ориентируются на те компании, которые уже существуют, опасаясь придумывать что-то новое. А ведь можно сделать альтернативный продукт, дифференцироваться и превзойти своего конкурента в разы. Если производители поймут, что не нужно толкаться на одном рынке и всем делать только масло, а искать альтернативные продукты, которых еще нет, то места хватит даже сотне компаний», – уверен он.

База для развития

Пока экспорт конопли довольно мал. По расчетам Аналитического центра при Минпромторге (АЦВТ), в 2019 году за рубеж было поставлено всего 60,1 т ($73,5 тыс.), однако это в 7,4 раза больше, чем в 2018-м, и в 40 раз больше, чем в 2015 году. Высокие темпы роста экспорта связаны с низкой базой, однако перспективы у промышленного производства конопли высокие, считает президент Ассоциации коноплеводов Юлия Дивнич.

Специальное разрешение