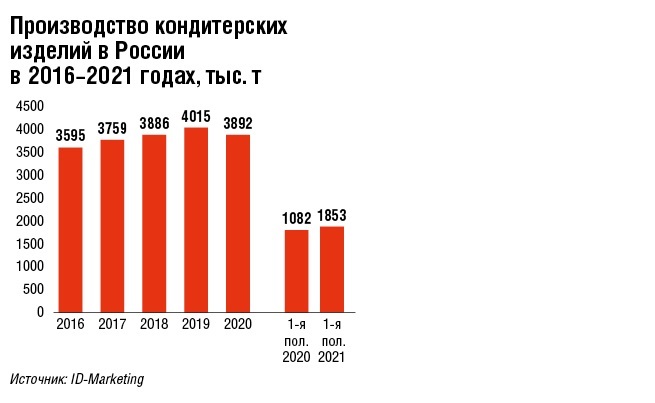

Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. При этом наибольший рост показали именно те категории, которые ощутимо упали в 2020 году.

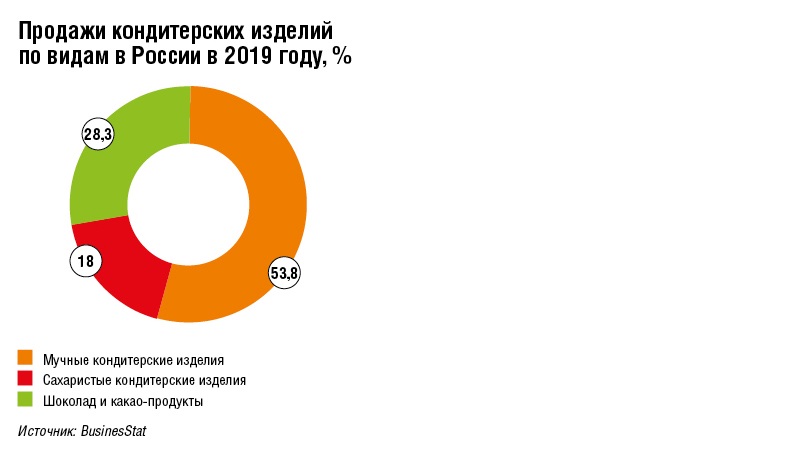

2020 год стал шоком для кондитерской отрасли: устойчивый тренд на рост объемов производства внезапно сменился спадом. По данным ID-Marketing, выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом, до уровня 3,89 млн т. Этому способствовало не только снижение потребительского спроса на фоне сокращения доходов населения, но и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы, отмечают аналитики.

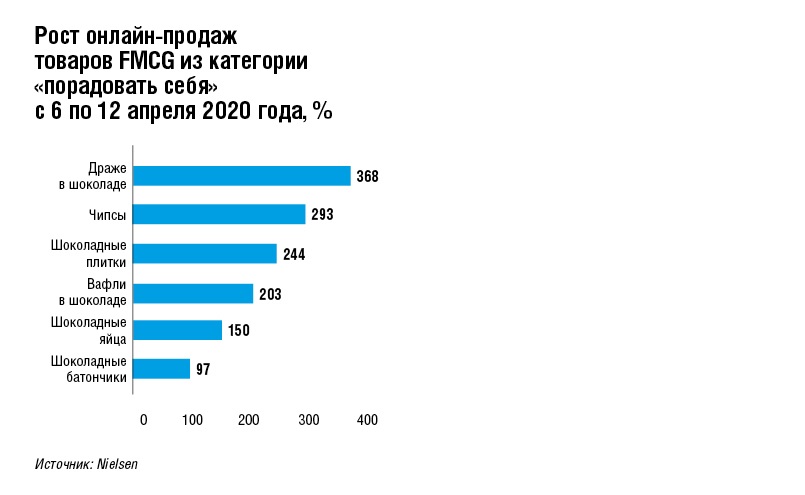

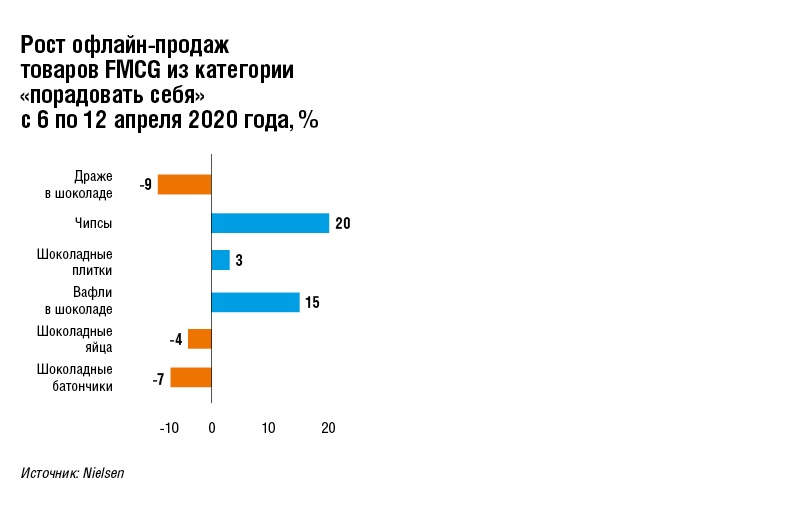

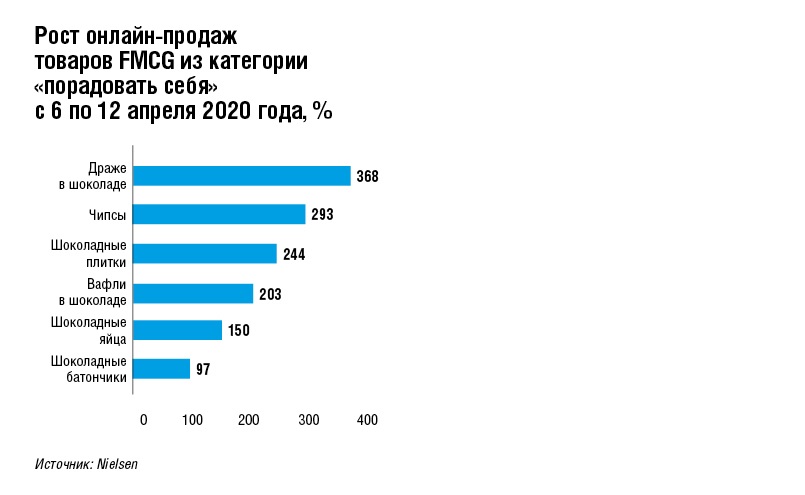

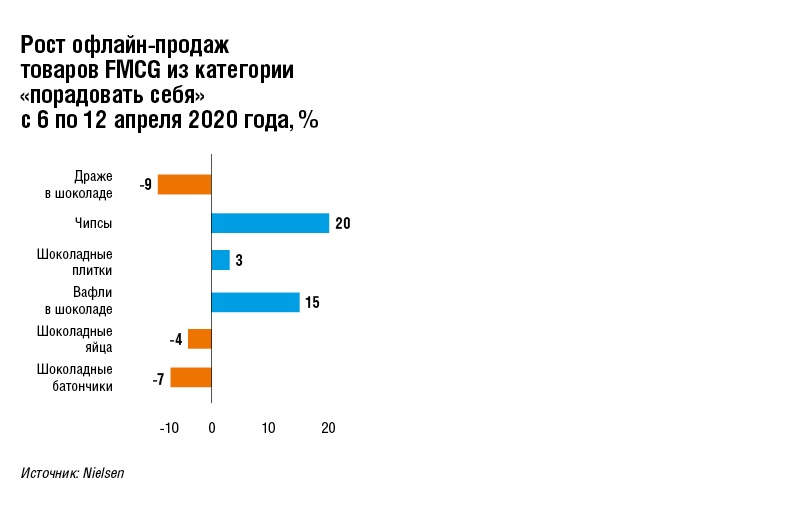

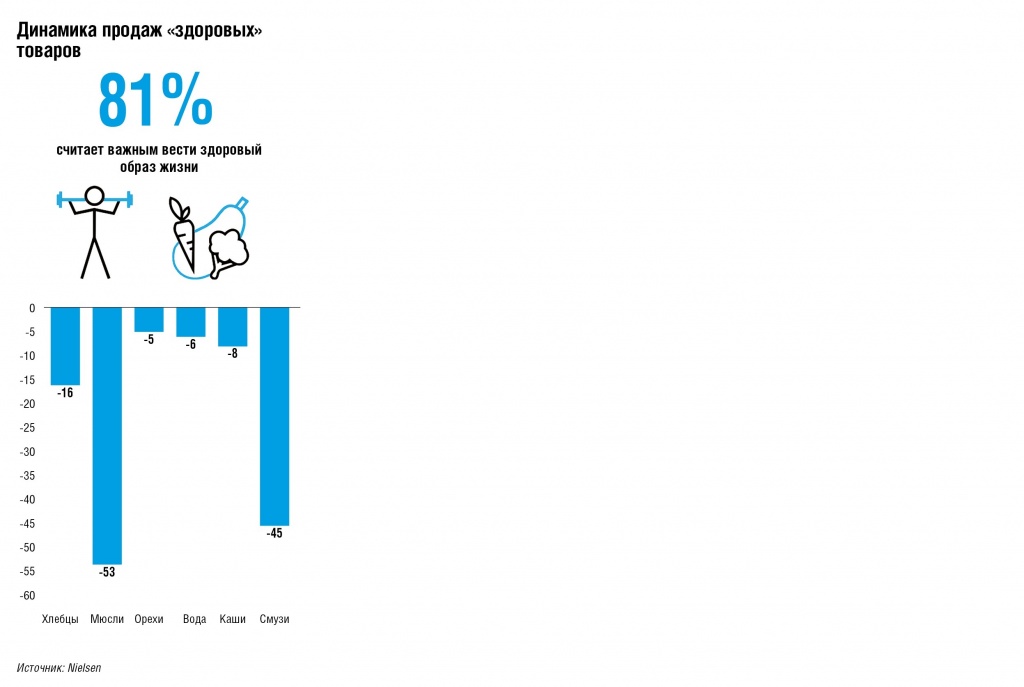

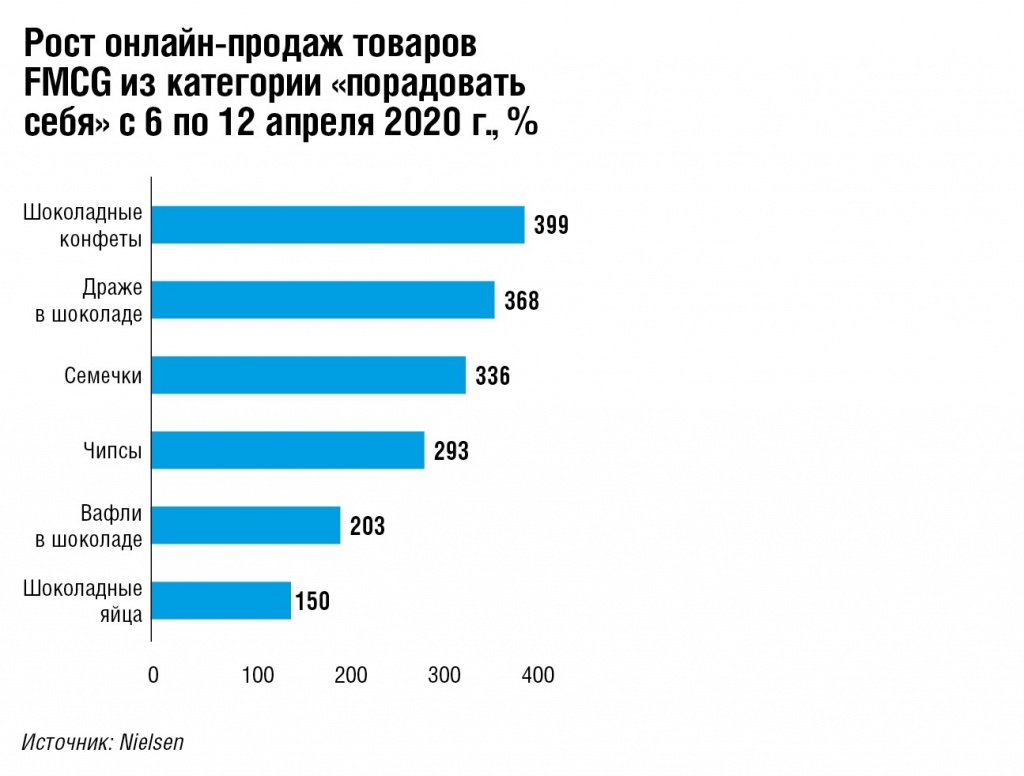

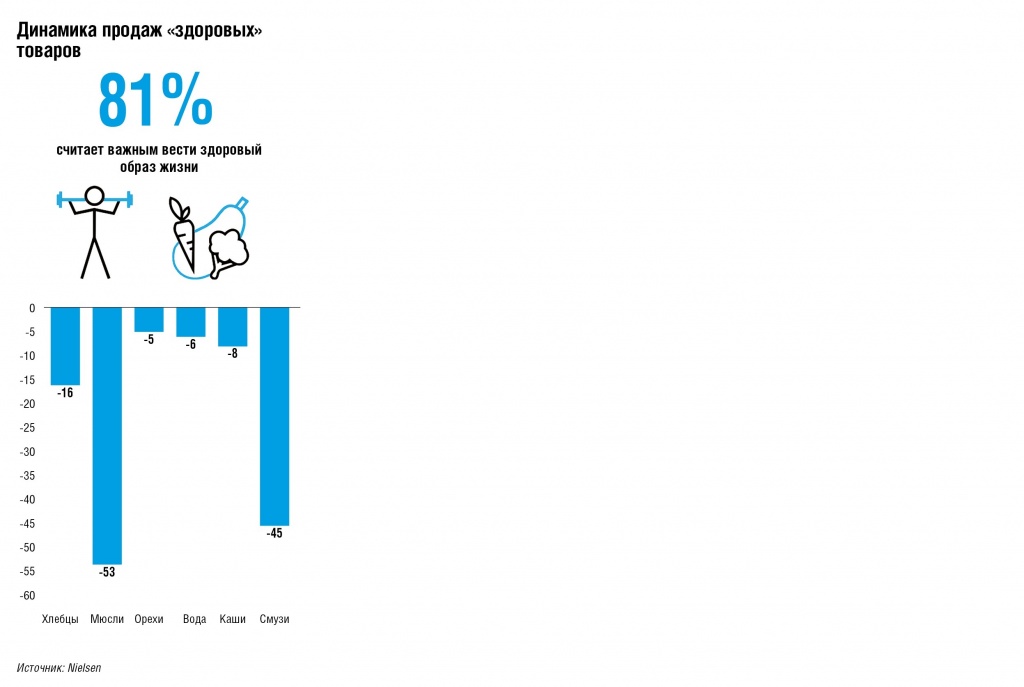

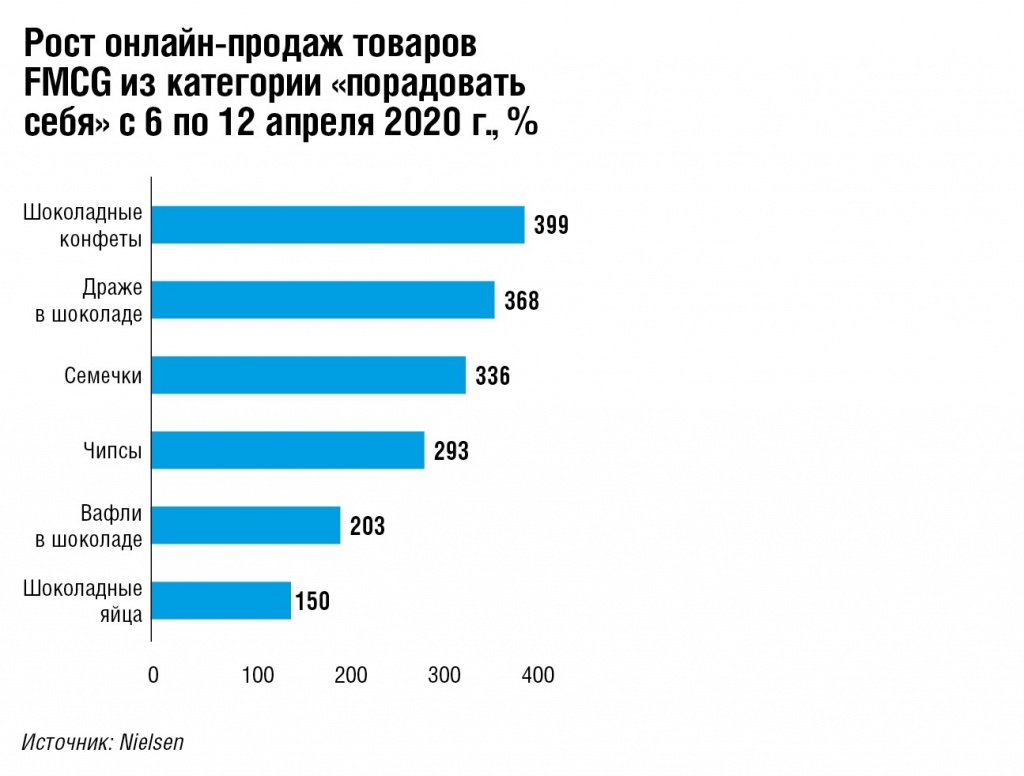

Одной из главных причин падения спроса на кондитерские изделия в стране во втором полугодии 2020 года, по мнению директора КД «Флавия» Дмитрия Юфы, стала реакция среднего покупателя на пандемию коронавируса: страх перед неизвестностью заставил людей покупать (и запасаться) продуктами первой необходимости и длительного хранения в ущерб необязательным продуктам. «Пандемия неизбежно обусловила высокий уровень стресса у населения. В самом начале люди еще не понимали, что и как будет дальше, поэтому стали закупать предметы первой необходимости и продукты на черный день: резко возросли продажи круп, лекарств, консервации и средств личной гигиены. Кроме того, страх угрозы заражения и ограничительные меры обусловили стремительные темпы роста продаж через интернет и в магазинах «у дома», в то время как продажи в гипермаркетах существенно сокращались», – комментирует руководитель кондитерского направления компании «Современные чайные технологии» Мария Зарецкая.

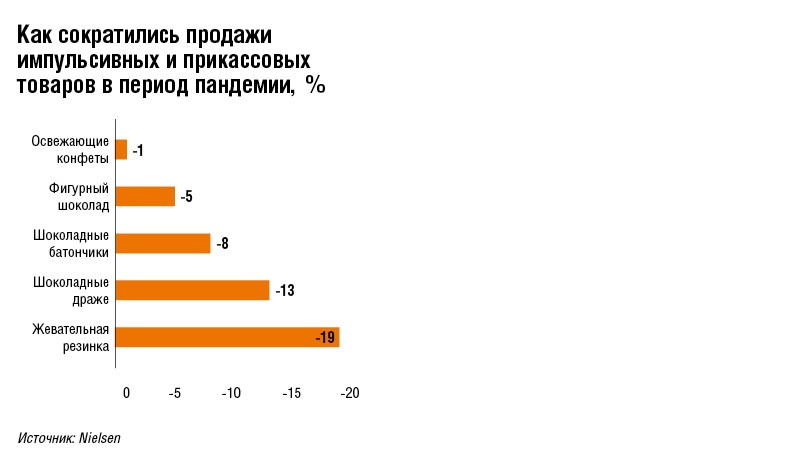

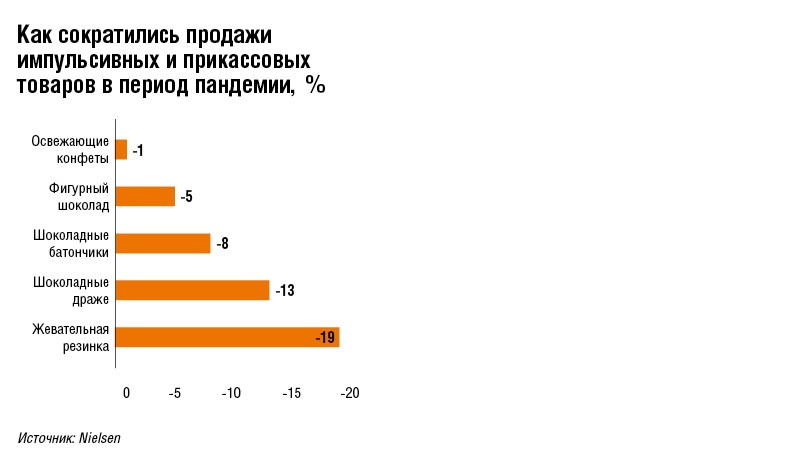

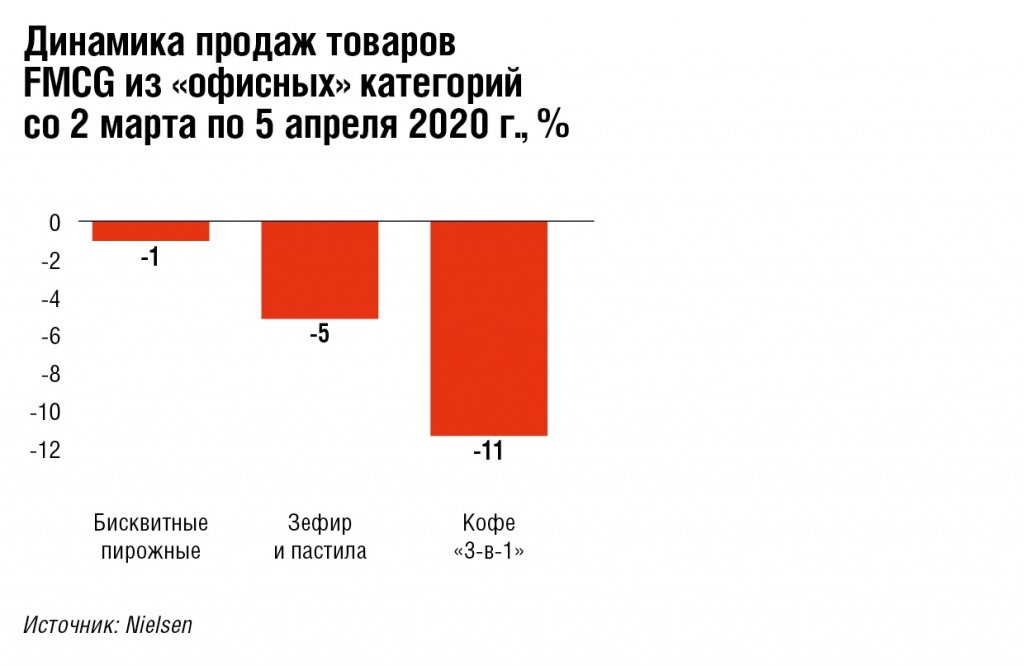

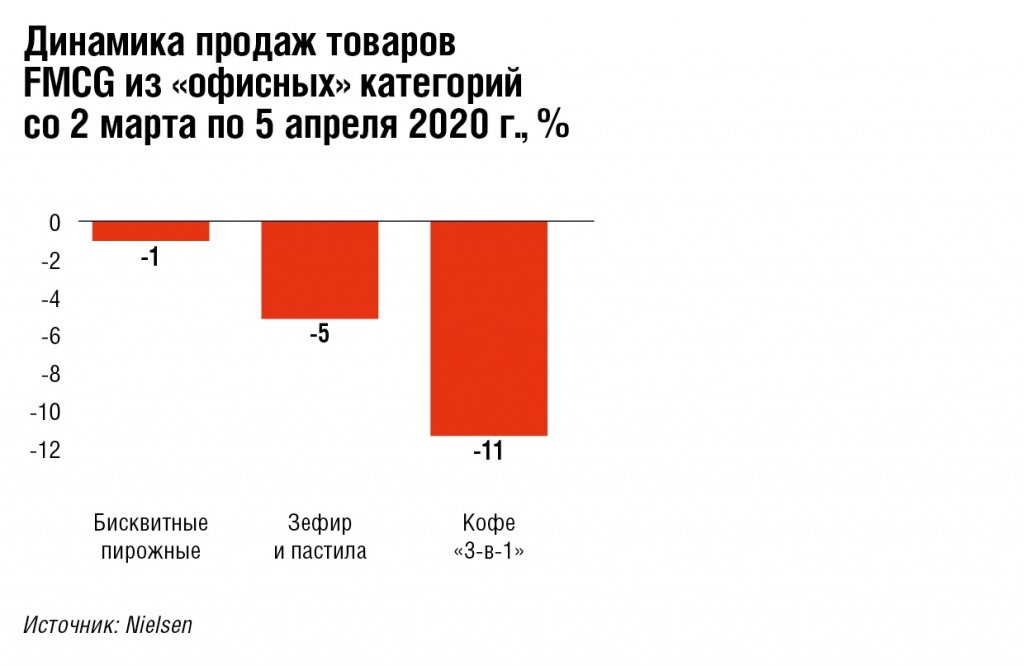

Кондитерские изделия – высокоимпульсный товар: почти 80% потребителей совершают покупку в категории, не планируя ее заранее, замечает директор КД «Флавия» Дмитрий Юфа. «Это значит, что решение покупателя о приобретении происходит у полки магазина. Поэтому ограничительные меры на посещение магазинов сыграли большую роль в сокращении продаж в данном сегменте. Если смотреть на рынок FMCG в целом, то 33% россиян сократили частоту визитов в магазин», – поясняет он. «Если на снижение продаж отдельных категорий кондитерских изделий в 2020 году повлияли режим самоизоляции и ковидные ограничения, когда в магазинах снизился трафик основных покупателей сладких изделий небольшого формата – студентов, школьников и офисных работников, то в настоящий момент спрос стабилизировался. и ситуация постепенно выравнивается», – подтверждает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный спас» Мария Иванова.

Возврат к привычному

В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась некоторая стабилизация. Согласно расчетам ID-Marketing, в сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. «По прошествии времени люди начали привыкать к пандемии и постепенно возвращаются к привычным покупкам. Сейчас кондитерский рынок демонстрирует позитивную динамику, хотя частота покупок и сокращается, – констатирует Мария Зарецкая. – Основным фактором роста является увеличение среднего чека, что в свою очередь обусловлено не только увеличением объема единовременной покупки, но и стоимости продуктов. В свою очередь желание потребителей сэкономить обусловило существенный рост продаж кондитерских изделий в канале жестких дискаунтеров, таких как «Светофор», «Маяк», «Фикспрайс». Повышение продаж кондитерки наблюдается и в канале специализированных алкогольных магазинов, к примеру, «Бристоль», «Красное и Белое», «Ароматный мир».

Объемы производства в первом полугодии 2021 года, по информации ID-Marketing, увеличились в каждом отдельно взятом регионе, входящем в топ-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 года на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%. «В 2021-м рынок кондитерских изделий, как и многие другие, восстанавливался после пандемии. Относительно первой половины 2020 года объемы продаж КФ «Хлебный Спас» выросли на 30% в стоимостном выражении и на 16% – в натуральном, – рассказывает Мария Иванова. – При этом более высокую динамику демонстрировали отдельные категории кондитерских изделий, включая упакованное печенье, рост которой во многом был обусловлен тем, что люди во время пандемии стали больше покупать такие товары домой. В нашем ассортименте значительный рост показало печенье в семейной упаковке весом 500 г – более 100% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2020-го».

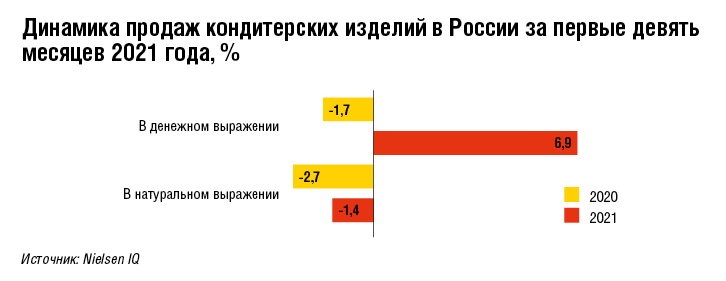

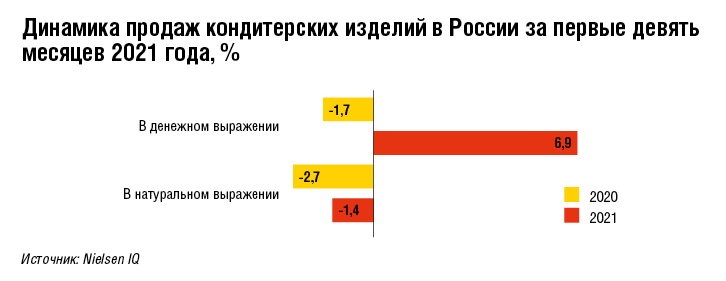

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за девять месяцев 2021 года россияне покупали больше шоколадных батончиков, упакованных нешоколадных конфет, упакованного печенья, тортов и круассанов. Продажи увеличились соответственно на 9,5, 5, 2,8 и 1,7% год к году. За счет роста этих категорий рынок кондитерских изделий смог вдвое сократить прошлогоднее падение, связанное с влиянием новых потребительских привычек, возникших из-за пандемии, подчеркивают аналитики компании.

Согласно исследованию, проведенному BusinesStat в 2021 году, производство шоколадных батончиков в стране за 2016–2020 годы выросло на 16,5%, с 106 до 124 тыс. т. Снижение выпуска в данной категории наблюдалось только в 2020 году (-14,8%) и было обусловлено сжатием внутреннего спроса, а также сокращением экспортных поставок продукции.

Несмотря на активное восстановление спроса, дальнейший рост тормозит снижение продаж в двух крупных категориях: сладком развесном печенье (-12,9%) и шоколадных плитках (-3,6%), выяснили в NielsenIQ. Если же сравнивать объемы продаж кондитерских изделий с допандемийным 2019 годом, то лучших результатов удалось достичь трем категориям: шоколадным батончикам (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованным нешоколадным конфетам (+5%).

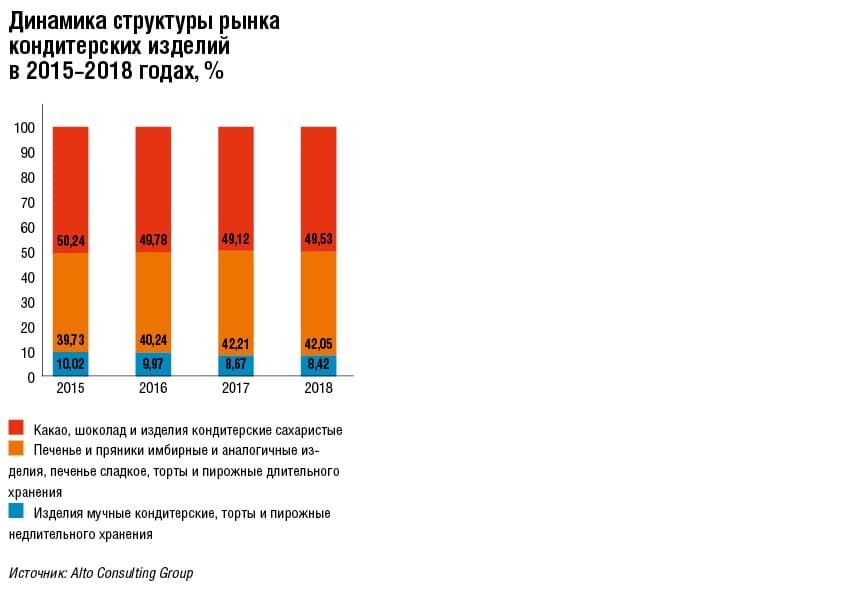

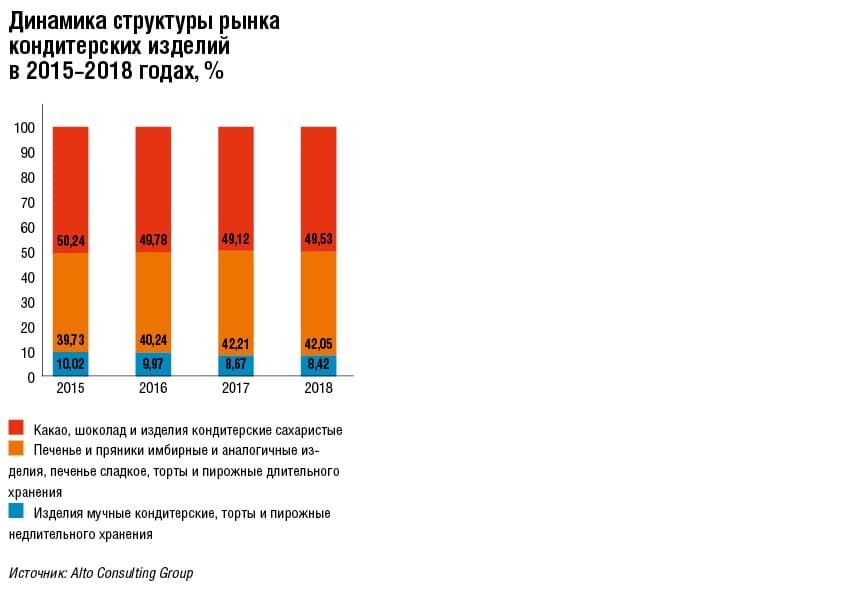

В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года, согласно оценке ID-Marketing, преобладал выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафель, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.

Производителям несладко

Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране, ведь данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. «Как и все производители рынка, мы зависимы от роста цен на сырье, в том числе сахар. На протяжении всего 2021 года цены на сахар активно растут. А ведь это одна из важных составляющих в структуре себестоимости, если мы говорим о продукции с содержанием сахара», – добавляет Мария Иванова.

Оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 руб. за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее, сообщают в ID-Marketing со ссылкой на данные компании «Русагро». В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 руб. за кг (+41,6% за один год). «Поставщики сахара подняли цену для нас на 25%. Несмотря на высокий рост цен по многим ингредиентам, особенно сыру, мы максимально стараемся сдержать стоимость своей продукции. За 2021 год подняли отпускные цены не более чем на 7%, пытаясь оставить цену на полке для конечного потребителя относительно комфортной», – отмечает маркетолог компании Betty’s cake Елена Бирюкова.

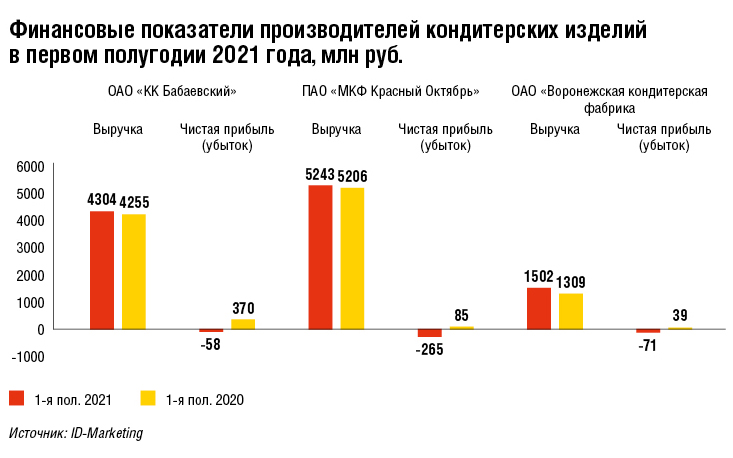

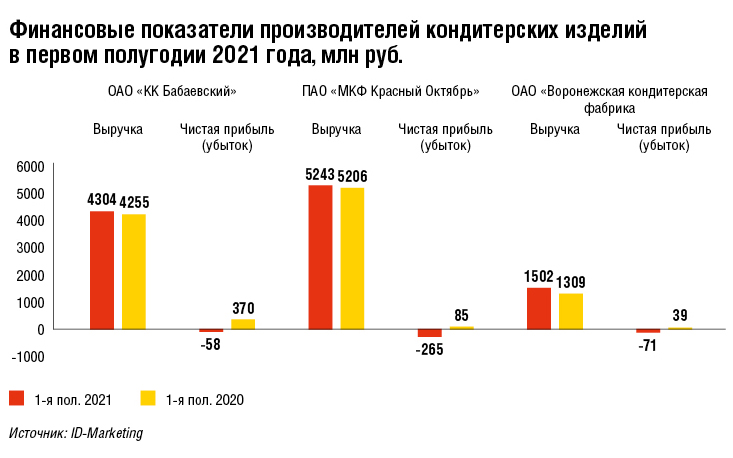

Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», замечают в ID-Marketing. Несмотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.

По данным аналитиков ID-Marketing, ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий, как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако зачастую согласование повышения цен длится два-три месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до девяти месяцев. В этой связи ряд производителей будет выстраивать стратегию дальнейшей работы по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции, прогнозируют в ID-Marketing.

Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 руб. за кг и на розничном рынке – 46 руб. за кг. В конце августа 2021 года правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительства Российской Федерации с учетом обращений промышленных потребителей сахара поддержала предложение Минсельхоза России о продлении действующей льготы на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря текущего года. Соответствующая инициатива будет направлена для рассмотрения в Евразийскую экономическую комиссию. До обнуления пошлина на импорт белого сахара составляла $340 за тонну. Предельный объем беспошлинного ввоза импортного сахара для России сохранится в размере 350 тыс. т.

Шоколадные перспективы

По итогам 2021 года производство кондитерских изделий в России, согласно оценке президента ассоциации «АСКОНД» Сергея Носенко, может вырасти на 1,6% по сравнению с 2020-м и составить 3,9 млн т. Согласно прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах предложение кондитерских изделий в стране будет расти на 2,5–3,1% в год и к 2025 году достигнет 5286,1 тыс. т. Однако из-за насыщенности внутреннего рынка категория кондитерских изделий является одной из самых высококонкурентных, подчеркивает Сергей Носенко. За каждый погонный метр полки в супермаркете, по его словам, могут конкурировать до 150 производителей, что в то же время гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.

Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край, следует из данных ID-Marketing. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область, согласно расчетам аналитиков, на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.

Несмотря на все сложности 2020 года, реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Объем ввода производственных мощностей в отрасли, согласно информации ID-Marketing, в 2020 году составил 20,5 тыс. т, а в первой половине 2021 года 1,7 тыс. т. Среди реализованных в январе – июне проектов наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт» мощностью 3,6 тыс. т продукции в год.

В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мондэлис Русь» соглашения с администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области, замечают в ID-Marketing. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд руб., а запуск новых линий запланирован на третий квартал 2022 года. В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн руб. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции общим объемом 9,6 тыс. т в год. Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн руб.

В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 т в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн руб. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.

Сладости на здоровье

Сегодня доля продукции ЗОЖ на кондитерском рынке, согласно оценке Дмитрия Юфы, составляет не более 5–7%, однако динамика спроса на эту продукцию в Москве значительно превышает показатели в регионах России. «Связано это с уровнем жизни и доходов населения. Так как стоимость полезных сладостей на 50–100% выше, чем на аналогичную продукцию с сахаром», – замечает он.

Сегодня более 67% потребителей в России активно следят за своим рационом с целью поддержания здоровья, подчеркивают в компании «Хлебный Спас», ссылаясь на данные NielsenIQ. «Современный покупатель хочет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Портфель КФ «Хлебный Спас» состоит не только из традиционных мучных кондитерских изделий, но и из продукции для здорового питания, популярность которой сегодня особенно высока, – комментирует Мария Иванова. – КФ «Хлебный Спас» уже с 2005 года активно работает в сегменте сладостей без сахара, предлагая продукцию на безопасных и современных сахарозаменителях (фруктоза, мальтит, стевия, топинамбур). В портфеле компании категория здорового питания (печенье, хлебцы) занимает более 15% и демонстрирует рост от года к году на протяжении последних лет». Как отмечают в компании, печенье на сахарозаменителях ТМ «Хлебный Спас» представлено практически в каждом супермаркете, где оборудована полка для здорового питания».

Спрос на изделия без сахара растет в среднем на 8,5% в год, утверждает эксперт со ссылкой на данные GfK Rus. При этом превышение спроса над предложением обусловлено не только небольшой долей производства сладостей без сахара, но и качественными и вкусовыми недостатками. «Я сам диабетик и в силу этого фактора достаточно тщательно изучил «полку ЗОЖ». И могу сказать, что вкусных продуктов в этом сегменте очень мало. В основном производители изменяют технологию, убирая сахарозу, в ущерб вкусовым качествам, – констатирует Дмитрий Юфа. – Наша фабрика выпускает комбодесерт «Зефирный Лео» без добавления сахара с хрустящими палочками. Это зефирный крем в стаканчиках, который замечательно сочетается с хлебными палочками с нейтральным вкусом. Этот продукт оказался востребованным на московском рынке кондитерских изделий. В других регионах РФ спрос ниже в три-четыре раза».

Кондитерские изделия без сахара, глютена, лактозы уже стали популярны и все больше укрепляют позиции на рынке, подтверждает Елена Бирюкова. «Мы стараемся следовать трендам и запросам нынешнего потребителя, поэтому еще два года назад ввели позицию без сахара – «Фитнес-кейк» с черникой на основе сиропа топинамбура. Готовится к запуску веганский/постный «Лимонный пай» без яиц и молочных продуктов. С января веганский пирог будет доступен к заказу сразу в двух форматах: для кафе/ресторанов и весом 650 г для супермаркетов», – делится она.

Движение в сторону натуральности и полезности при производстве кондитерских изделий, по мнению Марии Зарецкой, проявляется в переходе на натуральные красители и ароматизаторы, в отказе от пальмового масла, снижении количества трансжиров, в производстве продукции без сахара и со сниженным содержанием сахара и соли, а также в акценте на добавленную стоимость и ценность продукта (обогащенные, без глютена, без лактозы, крафтовые и фермерские продукты, добавление суперфудов, витаминизированные и протеиновые продукты). «Наша компания в этом году выпустила на рынок принципиально новый продукт – порционный двухслойный шоколад без сахара и с экстрактами торговой марки Golden Dessert. Линейка представлена четырьмя наименованиями: шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с экстрактами зеленого чая, виноградной косточки, артишока, папаина и розмарина; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с гибискусом и экстрактами бромелайна, зеленого кофе, виноградной косточки и артишока; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами шиповника, куркумы, папаина, бромелайна, имбиря и виноградной косточки; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами зеленого чая, куркумы, розмарина и виноградной косточки», – рассказывает она.

Учитывая последние тренды рынка мучных кондитерских изделий в сегменте здорового питания и растущий спрос покупателей на печенье без добавления пальмового масла, КФ «Хлебный Спас» начала использовать в производстве некоторых линеек специальное высокоолеиновое подсолнечное масло российских поставщиков в качестве альтернативы пальмовому маслу. «Тем не менее компания не планирует полностью отказываться от пальмового масла, а предлагает потребителям право выбора, учитывая их вкусы и предпочтения, – замечает Мария Иванова. – С учетом растущего тренда на здоровое питание в 2018 году была разработана новая торговая марка Magic Grain («Волшебное зернышко»). Сегодня под этой маркой фабрика выпускает оригинальные продукты, ориентированные на людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся принципов здорового питания. Продукция ТМ Magic Grain сочетает в себе вкус и пользу. Она имеет простой состав, включающий в себя только натуральные, современные и безопасные ингредиенты, без добавления пальмового масла».

Наперегонки с Италией

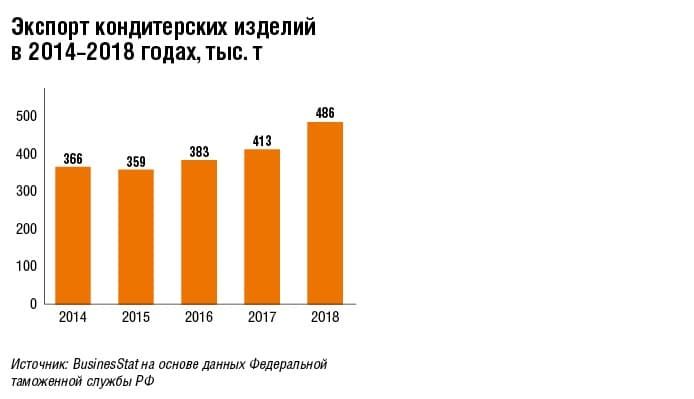

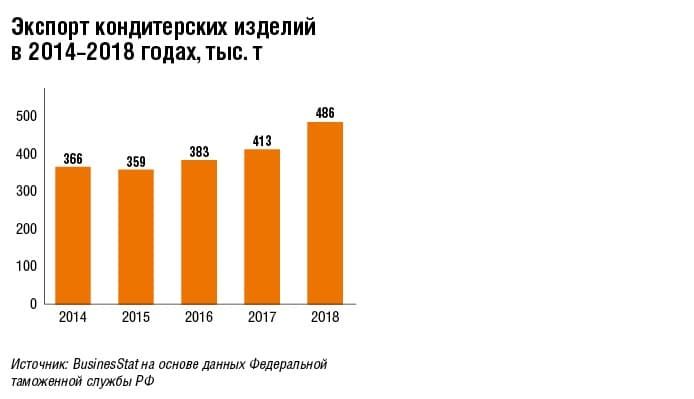

Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок, по данным ассоциации «АСКОНД», увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т на сумму $709,5 млн. Таким образом, объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода 2020 года на 19,3%.

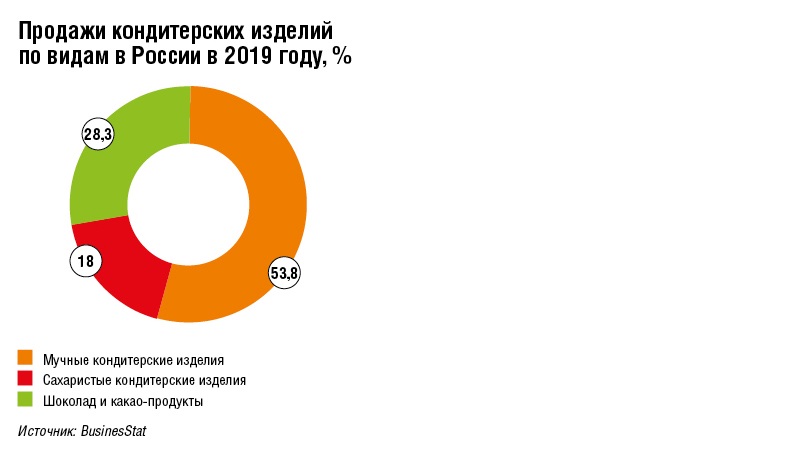

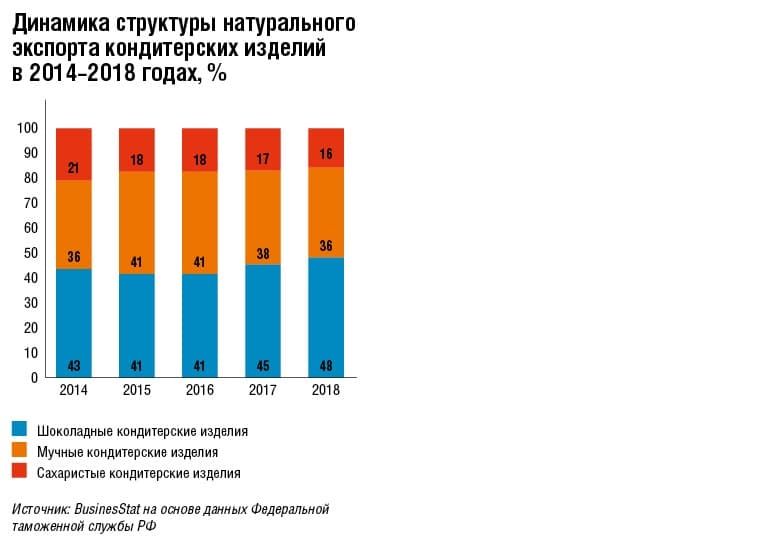

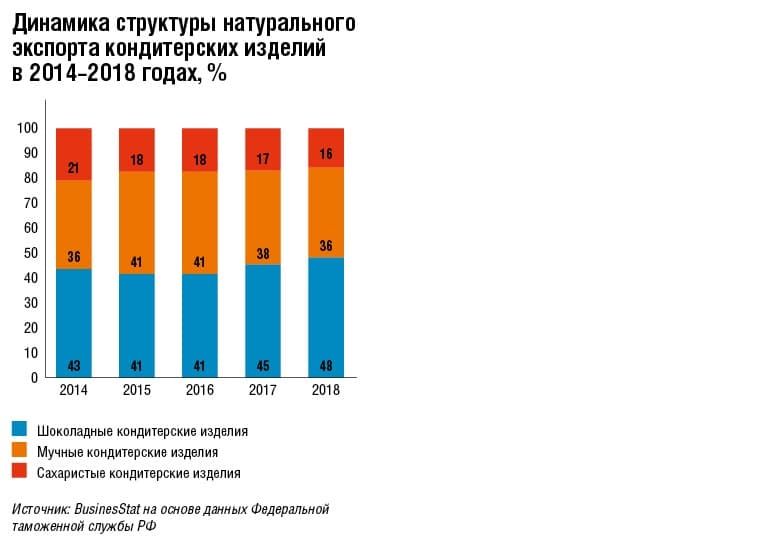

Основу экспорта составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю пришлось 47,7%, или $338,6 млн продаж, а в натуральном выражении этот показатель составил 39,9% (131,7 тыс. т), отмечают в «АСКОНДе». Поставки шоколадной продукции выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж. Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года, по данным ассоциации, вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4%, до 51,3 тыс. т.

География поставок российских кондитерских изделий насчитывает 94 страны – от Сингапура и Тайваня до Нидерландов. Основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 27%.

Вместе с тем продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших в первом полугодии 2021 года прирост более 100%: Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%). «В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок – тут все-таки есть эффект низкой базы, сколько смотреть на расширение географии новых рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат. В краткосрочной перспективе наша страна имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме», – комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.

[~DETAIL_TEXT] =>

Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. При этом наибольший рост показали именно те категории, которые ощутимо упали в 2020 году.

2020 год стал шоком для кондитерской отрасли: устойчивый тренд на рост объемов производства внезапно сменился спадом. По данным ID-Marketing, выпуск кондитерских изделий в стране сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом, до уровня 3,89 млн т. Этому способствовало не только снижение потребительского спроса на фоне сокращения доходов населения, но и переориентация домашних хозяйств на изготовление сладкой выпечки в домашних условиях, в том числе по причине перевода работников на удаленный режим работы, отмечают аналитики.

Одной из главных причин падения спроса на кондитерские изделия в стране во втором полугодии 2020 года, по мнению директора КД «Флавия» Дмитрия Юфы, стала реакция среднего покупателя на пандемию коронавируса: страх перед неизвестностью заставил людей покупать (и запасаться) продуктами первой необходимости и длительного хранения в ущерб необязательным продуктам. «Пандемия неизбежно обусловила высокий уровень стресса у населения. В самом начале люди еще не понимали, что и как будет дальше, поэтому стали закупать предметы первой необходимости и продукты на черный день: резко возросли продажи круп, лекарств, консервации и средств личной гигиены. Кроме того, страх угрозы заражения и ограничительные меры обусловили стремительные темпы роста продаж через интернет и в магазинах «у дома», в то время как продажи в гипермаркетах существенно сокращались», – комментирует руководитель кондитерского направления компании «Современные чайные технологии» Мария Зарецкая.

Кондитерские изделия – высокоимпульсный товар: почти 80% потребителей совершают покупку в категории, не планируя ее заранее, замечает директор КД «Флавия» Дмитрий Юфа. «Это значит, что решение покупателя о приобретении происходит у полки магазина. Поэтому ограничительные меры на посещение магазинов сыграли большую роль в сокращении продаж в данном сегменте. Если смотреть на рынок FMCG в целом, то 33% россиян сократили частоту визитов в магазин», – поясняет он. «Если на снижение продаж отдельных категорий кондитерских изделий в 2020 году повлияли режим самоизоляции и ковидные ограничения, когда в магазинах снизился трафик основных покупателей сладких изделий небольшого формата – студентов, школьников и офисных работников, то в настоящий момент спрос стабилизировался. и ситуация постепенно выравнивается», – подтверждает руководитель отдела маркетинга КФ «Хлебный спас» Мария Иванова.

Возврат к привычному

В первом полугодии 2021 года в производстве кондитерских изделий в России наметилась некоторая стабилизация. Согласно расчетам ID-Marketing, в сравнении с январем – июнем 2020 года объемы выпуска выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. «По прошествии времени люди начали привыкать к пандемии и постепенно возвращаются к привычным покупкам. Сейчас кондитерский рынок демонстрирует позитивную динамику, хотя частота покупок и сокращается, – констатирует Мария Зарецкая. – Основным фактором роста является увеличение среднего чека, что в свою очередь обусловлено не только увеличением объема единовременной покупки, но и стоимости продуктов. В свою очередь желание потребителей сэкономить обусловило существенный рост продаж кондитерских изделий в канале жестких дискаунтеров, таких как «Светофор», «Маяк», «Фикспрайс». Повышение продаж кондитерки наблюдается и в канале специализированных алкогольных магазинов, к примеру, «Бристоль», «Красное и Белое», «Ароматный мир».

Объемы производства в первом полугодии 2021 года, по информации ID-Marketing, увеличились в каждом отдельно взятом регионе, входящем в топ-5. В частности, в Московской области, на долю которой пришлось 12% всего объема производства кондитерских изделий в стране, значение показателя увеличилось относительно шести месяцев 2020 года на 18,5%, в Воронежской области (9,3% совокупного объема) – на 4,5%, в Москве (5,9%) – на 7,6%. «В 2021-м рынок кондитерских изделий, как и многие другие, восстанавливался после пандемии. Относительно первой половины 2020 года объемы продаж КФ «Хлебный Спас» выросли на 30% в стоимостном выражении и на 16% – в натуральном, – рассказывает Мария Иванова. – При этом более высокую динамику демонстрировали отдельные категории кондитерских изделий, включая упакованное печенье, рост которой во многом был обусловлен тем, что люди во время пандемии стали больше покупать такие товары домой. В нашем ассортименте значительный рост показало печенье в семейной упаковке весом 500 г – более 100% в стоимостном выражении относительно первого полугодия 2020-го».

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, за девять месяцев 2021 года россияне покупали больше шоколадных батончиков, упакованных нешоколадных конфет, упакованного печенья, тортов и круассанов. Продажи увеличились соответственно на 9,5, 5, 2,8 и 1,7% год к году. За счет роста этих категорий рынок кондитерских изделий смог вдвое сократить прошлогоднее падение, связанное с влиянием новых потребительских привычек, возникших из-за пандемии, подчеркивают аналитики компании.

Согласно исследованию, проведенному BusinesStat в 2021 году, производство шоколадных батончиков в стране за 2016–2020 годы выросло на 16,5%, с 106 до 124 тыс. т. Снижение выпуска в данной категории наблюдалось только в 2020 году (-14,8%) и было обусловлено сжатием внутреннего спроса, а также сокращением экспортных поставок продукции.

Несмотря на активное восстановление спроса, дальнейший рост тормозит снижение продаж в двух крупных категориях: сладком развесном печенье (-12,9%) и шоколадных плитках (-3,6%), выяснили в NielsenIQ. Если же сравнивать объемы продаж кондитерских изделий с допандемийным 2019 годом, то лучших результатов удалось достичь трем категориям: шоколадным батончикам (+9,6%), драже в шоколаде (+4,2%), упакованным нешоколадным конфетам (+5%).

В структуре производства кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года, согласно оценке ID-Marketing, преобладал выпуск какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Их совокупная доля составила 48,8%. По отношению к январю – июню 2020 года объемы выпуска данного вида продукции выросли на 10,2%. Производство мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения в анализируемом периоде также увеличилось на 13,2%. При этом объемы выпуска печенья, имбирных пряников и аналогичных изделий, сладкого печенья, вафель, вафельных облаток, тортов и пирожных длительного хранения в первой половине 2021 года, напротив, сократились на 5,9%.

Производителям несладко

Основным вызовом для производителей кондитерских изделий в России в первой половине 2021 года стал рост цен на сахар в стране, ведь данный вид сырья является ключевым для производителей в кондитерской отрасли. По заявлению исполнительного директора ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд», его доля в сырьевой структуре для кондитеров составляет 38%. «Как и все производители рынка, мы зависимы от роста цен на сырье, в том числе сахар. На протяжении всего 2021 года цены на сахар активно растут. А ведь это одна из важных составляющих в структуре себестоимости, если мы говорим о продукции с содержанием сахара», – добавляет Мария Иванова.

Оптовая цена на сахар во втором квартале 2021 года составила 42,4 руб. за кг, что на 57,6% больше, чем годом ранее, сообщают в ID-Marketing со ссылкой на данные компании «Русагро». В то же время, по данным Системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности Минсельхоза России, цена промышленных производителей на 30 июня 2021 года на сахар белый свекловичный составила 36,03 руб. за кг (+41,6% за один год). «Поставщики сахара подняли цену для нас на 25%. Несмотря на высокий рост цен по многим ингредиентам, особенно сыру, мы максимально стараемся сдержать стоимость своей продукции. За 2021 год подняли отпускные цены не более чем на 7%, пытаясь оставить цену на полке для конечного потребителя относительно комфортной», – отмечает маркетолог компании Betty’s cake Елена Бирюкова.

Данная ситуация уже отразилась на финансовых результатах в первом полугодии 2021 года таких крупных промышленных кондитеров, как ОАО «КК Бабаевский», ПАО «МКФ Красный Октябрь» и ОАО «Воронежская кондитерская фабрика», замечают в ID-Marketing. Несмотря на увеличение выручки, компании в анализируемом периоде получили убытки за счет значительного роста себестоимости продаж.

По данным аналитиков ID-Marketing, ритейлеры стали получать уведомления от производителей кондитерских изделий, как отечественных, так и иностранных, о повышении отпускных цен на многие виды продукции. Однако зачастую согласование повышения цен длится два-три месяца, а некоторые торговые сети способны затягивать переговоры и до девяти месяцев. В этой связи ряд производителей будет выстраивать стратегию дальнейшей работы по принципу сокращения объемов производства продукции средних и дорогостоящих ценовых сегментов и расширения линейки бюджетной продукции, прогнозируют в ID-Marketing.

Между тем в борьбу со стабилизацией цен на сахар включилось и правительство РФ. До 1 июня 2021 года была заключена договоренность с производителями и торговыми сетями о заморозке цен на оптовом рынке на отметке 36 руб. за кг и на розничном рынке – 46 руб. за кг. В конце августа 2021 года правительство приняло решение о включении сахара в список сельхозпродукции для госинтервенций, а создание государственного сахарного интервенционного фонда начнется с 2022 года. Таким образом, ожидается стабилизация на рынке сахара и, как следствие, стабилизация цен на кондитерском рынке, однако их рост в ближайшие месяцы, по всей вероятности, неизбежен.

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правительства Российской Федерации с учетом обращений промышленных потребителей сахара поддержала предложение Минсельхоза России о продлении действующей льготы на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины до 31 декабря текущего года. Соответствующая инициатива будет направлена для рассмотрения в Евразийскую экономическую комиссию. До обнуления пошлина на импорт белого сахара составляла $340 за тонну. Предельный объем беспошлинного ввоза импортного сахара для России сохранится в размере 350 тыс. т.

Шоколадные перспективы

По итогам 2021 года производство кондитерских изделий в России, согласно оценке президента ассоциации «АСКОНД» Сергея Носенко, может вырасти на 1,6% по сравнению с 2020-м и составить 3,9 млн т. Согласно прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах предложение кондитерских изделий в стране будет расти на 2,5–3,1% в год и к 2025 году достигнет 5286,1 тыс. т. Однако из-за насыщенности внутреннего рынка категория кондитерских изделий является одной из самых высококонкурентных, подчеркивает Сергей Носенко. За каждый погонный метр полки в супермаркете, по его словам, могут конкурировать до 150 производителей, что в то же время гарантирует высокое качество выпускаемой продукции.

Среди регионов в производстве мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения на первом месте по итогам января – июня 2021 года с долей 10% расположился Краснодарский край, следует из данных ID-Marketing. Лидирующую позицию по объемам выпуска печенья, пряников, вафель, тортов и пирожных длительного хранения заняла Воронежская область – 11,4% совокупного объема. Московская область, согласно расчетам аналитиков, на первом месте по объемам выпуска какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Доля этого региона в данном сегменте составила 19,9%.

Несмотря на все сложности 2020 года, реализация новых проектов и модернизация уже существующих кондитерских фабрик не останавливалась. Объем ввода производственных мощностей в отрасли, согласно информации ID-Marketing, в 2020 году составил 20,5 тыс. т, а в первой половине 2021 года 1,7 тыс. т. Среди реализованных в январе – июне проектов наиболее заметным стал запуск линии по производству шоколада с начинками на фабрике «Рот Фронт» мощностью 3,6 тыс. т продукции в год.

В обозримом будущем нас также ожидает ряд новых проектов. Пожалуй, самым громким инвестиционным событием в кондитерской отрасли в первой половине 2021 года стало подписание компанией «Мондэлис Русь» соглашения с администрацией Владимирской области об инвестициях в расширение производства на кондитерских фабриках в Покрове и Собинке Владимирской области, замечают в ID-Marketing. Заявленная сумма составляет 2,5 млрд руб., а запуск новых линий запланирован на третий квартал 2022 года. В феврале 2022 года также готовится к вводу новая кондитерская фабрика в Невинномысске (Ставропольский край). Инвестором выступает компания «Бейкберри». Запланированный объем инвестиций составляет 278 млн руб. На новом предприятии планируется выпускать печенье, крекеры и другие виды продукции общим объемом 9,6 тыс. т в год. Также в 2022 году намечено открытие еще одной новой кондитерской фабрики в ОЭЗ «Калуга». Проект заявила компания «Кондитерская фабрика «Вкуспром». Объем инвестиций в новое производство твердых карамельных конфет оценивается в 393 млн руб.

В первой половине 2021 года был анонсирован и ряд небольших проектов. Это строительство первой шоколадной фабрики в Чечне мощностью 20 т в год. Проект планируется к реализации за счет частных инвестиций объемом 65 млн руб. В середине 2021 года появилась информация, что ульяновская кондитерская фабрика «Глобус» планирует наладить производство заварного печенья по японской технологии – в 2022 году ожидается покупка нового оборудования, в 2023 году продукцию запустят в промышленное производство.

Сладости на здоровье

Сегодня доля продукции ЗОЖ на кондитерском рынке, согласно оценке Дмитрия Юфы, составляет не более 5–7%, однако динамика спроса на эту продукцию в Москве значительно превышает показатели в регионах России. «Связано это с уровнем жизни и доходов населения. Так как стоимость полезных сладостей на 50–100% выше, чем на аналогичную продукцию с сахаром», – замечает он.

Сегодня более 67% потребителей в России активно следят за своим рационом с целью поддержания здоровья, подчеркивают в компании «Хлебный Спас», ссылаясь на данные NielsenIQ. «Современный покупатель хочет вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Портфель КФ «Хлебный Спас» состоит не только из традиционных мучных кондитерских изделий, но и из продукции для здорового питания, популярность которой сегодня особенно высока, – комментирует Мария Иванова. – КФ «Хлебный Спас» уже с 2005 года активно работает в сегменте сладостей без сахара, предлагая продукцию на безопасных и современных сахарозаменителях (фруктоза, мальтит, стевия, топинамбур). В портфеле компании категория здорового питания (печенье, хлебцы) занимает более 15% и демонстрирует рост от года к году на протяжении последних лет». Как отмечают в компании, печенье на сахарозаменителях ТМ «Хлебный Спас» представлено практически в каждом супермаркете, где оборудована полка для здорового питания».

Спрос на изделия без сахара растет в среднем на 8,5% в год, утверждает эксперт со ссылкой на данные GfK Rus. При этом превышение спроса над предложением обусловлено не только небольшой долей производства сладостей без сахара, но и качественными и вкусовыми недостатками. «Я сам диабетик и в силу этого фактора достаточно тщательно изучил «полку ЗОЖ». И могу сказать, что вкусных продуктов в этом сегменте очень мало. В основном производители изменяют технологию, убирая сахарозу, в ущерб вкусовым качествам, – констатирует Дмитрий Юфа. – Наша фабрика выпускает комбодесерт «Зефирный Лео» без добавления сахара с хрустящими палочками. Это зефирный крем в стаканчиках, который замечательно сочетается с хлебными палочками с нейтральным вкусом. Этот продукт оказался востребованным на московском рынке кондитерских изделий. В других регионах РФ спрос ниже в три-четыре раза».

Кондитерские изделия без сахара, глютена, лактозы уже стали популярны и все больше укрепляют позиции на рынке, подтверждает Елена Бирюкова. «Мы стараемся следовать трендам и запросам нынешнего потребителя, поэтому еще два года назад ввели позицию без сахара – «Фитнес-кейк» с черникой на основе сиропа топинамбура. Готовится к запуску веганский/постный «Лимонный пай» без яиц и молочных продуктов. С января веганский пирог будет доступен к заказу сразу в двух форматах: для кафе/ресторанов и весом 650 г для супермаркетов», – делится она.

Движение в сторону натуральности и полезности при производстве кондитерских изделий, по мнению Марии Зарецкой, проявляется в переходе на натуральные красители и ароматизаторы, в отказе от пальмового масла, снижении количества трансжиров, в производстве продукции без сахара и со сниженным содержанием сахара и соли, а также в акценте на добавленную стоимость и ценность продукта (обогащенные, без глютена, без лактозы, крафтовые и фермерские продукты, добавление суперфудов, витаминизированные и протеиновые продукты). «Наша компания в этом году выпустила на рынок принципиально новый продукт – порционный двухслойный шоколад без сахара и с экстрактами торговой марки Golden Dessert. Линейка представлена четырьмя наименованиями: шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с экстрактами зеленого чая, виноградной косточки, артишока, папаина и розмарина; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с гибискусом и экстрактами бромелайна, зеленого кофе, виноградной косточки и артишока; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами шиповника, куркумы, папаина, бромелайна, имбиря и виноградной косточки; шоколад из белого и горького шоколада 70% какао-продуктов с кайенским перцем и экстрактами зеленого чая, куркумы, розмарина и виноградной косточки», – рассказывает она.

Учитывая последние тренды рынка мучных кондитерских изделий в сегменте здорового питания и растущий спрос покупателей на печенье без добавления пальмового масла, КФ «Хлебный Спас» начала использовать в производстве некоторых линеек специальное высокоолеиновое подсолнечное масло российских поставщиков в качестве альтернативы пальмовому маслу. «Тем не менее компания не планирует полностью отказываться от пальмового масла, а предлагает потребителям право выбора, учитывая их вкусы и предпочтения, – замечает Мария Иванова. – С учетом растущего тренда на здоровое питание в 2018 году была разработана новая торговая марка Magic Grain («Волшебное зернышко»). Сегодня под этой маркой фабрика выпускает оригинальные продукты, ориентированные на людей, ведущих активный образ жизни и придерживающихся принципов здорового питания. Продукция ТМ Magic Grain сочетает в себе вкус и пользу. Она имеет простой состав, включающий в себя только натуральные, современные и безопасные ингредиенты, без добавления пальмового масла».

Наперегонки с Италией

Экспорт кондитерских изделий из России по итогам первого полугодия 2021 года показал уверенный рост как в натуральном, так и в денежном выражении. Объем поставок, по данным ассоциации «АСКОНД», увеличился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 329,6 тыс. т на сумму $709,5 млн. Таким образом, объем экспорта кондитерских изделий превысил уровень аналогичного периода 2020 года на 19,3%.

Основу экспорта составили шоколадные кондитерские изделия. На их долю пришлось 47,7%, или $338,6 млн продаж, а в натуральном выражении этот показатель составил 39,9% (131,7 тыс. т), отмечают в «АСКОНДе». Поставки шоколадной продукции выросли на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель по динамике роста среди всех видов кондитерских изделий, продаваемых за рубеж. Экспорт мучных кондитерских изделий в первом полугодии 2021 года, по данным ассоциации, вырос на 12,8%, до 146,6 тыс. т. Поставки сахаристых кондитерских изделий также увеличились на 14,4%, до 51,3 тыс. т.

География поставок российских кондитерских изделий насчитывает 94 страны – от Сингапура и Тайваня до Нидерландов. Основными покупателями российских сладостей на протяжении всего времени остаются страны ближнего зарубежья: Казахстан, Беларусь, Азербайджан, страны Средней Азии. Доля Казахстана в общем объеме экспорта составила 27%.

Вместе с тем продажи растут и за счет расширения экспорта на относительно новых для российских игроков направлениях. Среди стран, показавших в первом полугодии 2021 года прирост более 100%: Сербия (+373%), Нигерия (+368%), Афганистан (+323%), Йемен (+155%), Болгария (+120%) и Бразилия (+110%). «В отношении новых направлений экспорта важно оценивать не столько процентное увеличение объемов поставок – тут все-таки есть эффект низкой базы, сколько смотреть на расширение географии новых рынков. А это и страны Ближневосточного региона, и страны Европы, и государства Южной Америки. Российские кондитерские изделия набирают популярность в мире, и это очень важный результат. В краткосрочной перспективе наша страна имеет хорошие шансы стать крупнейшим поставщиком шоколада и шоколадных кондитерских изделий на рынок КНР, опередив Италию, а также войти в пятерку лидеров экспорта шоколада и шоколадных кондитерских изделий во Вьетнаме», – комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т.

[~PREVIEW_TEXT] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. [PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [~PREVIEW_TEXT_TYPE] => text [PREVIEW_PICTURE] => Array ( [ID] => 6638 [TIMESTAMP_X] => 01.02.2022 16:57:21 [MODULE_ID] => iblock [HEIGHT] => 922 [WIDTH] => 1382 [FILE_SIZE] => 944885 [CONTENT_TYPE] => image/jpeg [SUBDIR] => iblock/6e8 [FILE_NAME] => 6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [ORIGINAL_NAME] => shutterstock_277712651.jpg [DESCRIPTION] => [HANDLER_ID] => [EXTERNAL_ID] => 3f7272785ba7cfff593ac4332c1d433c [VERSION_ORIGINAL_ID] => [META] => [SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [UNSAFE_SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [SAFE_SRC] => /upload/iblock/6e8/6e841f012800e6abed98499c2545393d.jpg [ALT] => Конфетный период [TITLE] => Конфетный период ) [~PREVIEW_PICTURE] => 6638 [LANG_DIR] => / [~LANG_DIR] => / [CODE] => konfetnyy-period1 [~CODE] => konfetnyy-period1 [EXTERNAL_ID] => 6736 [~EXTERNAL_ID] => 6736 [IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [~IBLOCK_TYPE_ID] => rubrics [IBLOCK_CODE] => [~IBLOCK_CODE] => [IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [~IBLOCK_EXTERNAL_ID] => [LID] => s1 [~LID] => s1 [EDIT_LINK] => [DELETE_LINK] => [DISPLAY_ACTIVE_FROM] => 18.01.2022 [FIELDS] => Array ( ) [DISPLAY_PROPERTIES] => Array ( ) [IPROPERTY_VALUES] => Array ( [SECTION_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_PAGE_TITLE] => Конфетный период [ELEMENT_META_DESCRIPTION] => Постепенно рынок кондитерских изделий восстанавливается от последствий пандемии. В первом полугодии 2021 года объемы выпуска в отечественной отрасли выросли на 2,9%, превысив отметку 1,85 млн т. [ELEMENT_PREVIEW_PICTURE_FILE_ALT] => Конфетный период [SECTION_META_TITLE] => Аналитика рынка розничной торговли | Журнал «Мое дело. Магазин» [SECTION_META_DESCRIPTION] => Аналитика рынка для профессионалов розничной торговли и сегмента FMCG. [ELEMENT_META_TITLE] => Конфетный период | Журнал «Мое дело. Магазин» ) ) [1] => Array ( [ID] => 6613 [~ID] => 6613 [IBLOCK_ID] => 8 [~IBLOCK_ID] => 8 [IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [~IBLOCK_SECTION_ID] => 6 [NAME] => Ценные масла [~NAME] => Ценные масла [ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-23 14:33:00 [~ACTIVE_FROM_X] => 2021-10-23 14:33:00 [ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 14:33:00 [~ACTIVE_FROM] => 23.10.2021 14:33:00 [TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [~TIMESTAMP_X] => 26.10.2021 19:25:51 [DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/tsennye-masla/ [~DETAIL_PAGE_URL] => /analitika/tsennye-masla/ [LIST_PAGE_URL] => / [~LIST_PAGE_URL] => / [DETAIL_TEXT] =>

Ценовая нестабильность на рынке растительного масла и ужесточение экспортных ограничений грозят отрасли падением производственных показателей. Согласно различным оценкам, продажи фасованного масла в стране по итогам 2021 года могут сократиться на 5–10%. Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако цены уже не вернутся на докризисный уровень. Во избежание потерь маслоперерабатывающие заводы осваивают новые направления развития, делая ставку на переработку побочной продукции производства растительных масел: жмых, шрот и лузгу.

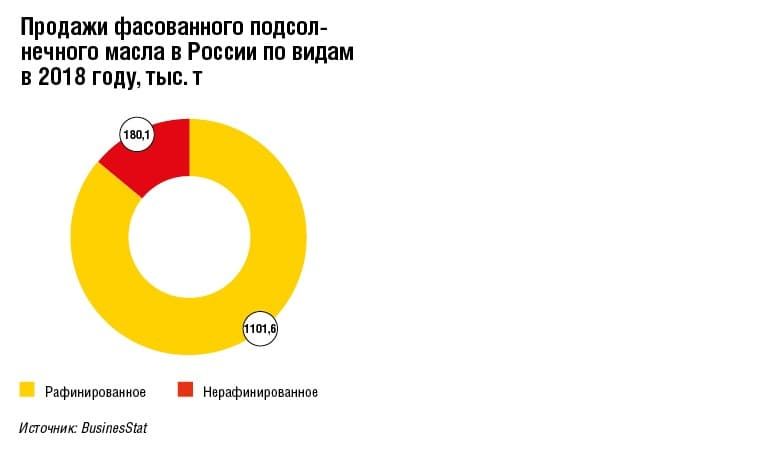

На протяжении последних лет масложировой рынок показывал стабильную тенденцию роста. В 2020 году в России было изготовлено 7308,2 тыс. т растительных масел и их нерафинированных фракций, что на 10% превысило производственные показатели предыдущего года, сообщают в Alto Consulting Group. По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 объем выпуска растительного масла увеличился на 17% и достиг 7,3 млн т. Драйвером роста стало подсолнечное масло, на которое пришлось 79% совокупного предложения рынка.

На фоне высокого урожая подсолнечника в 2019 году, который на 21% превысил уровень 2018-го, выпуск масла из него в сезоне 2019/2020 увеличился на 18% и достиг 5,8 млн т, подчеркивается в обзоре ГК «Русагро». В целом за календарный 2020 год Россия произвела на 11% больше подсолнечного масла по сравнению с предыдущим годом, или 5,8 млн т. Этот объем, согласно оценке группы компаний, включал 3,9 млн т масла (+16%), произведенного с января по август из урожая 2019 года, и 2 млн т (+2 %), выпущенного с сентября по декабрь из урожая 2020-го.

За 2016–2020 годы совокупное производство подсолнечного масла в стране, согласно оценкам BusinesStat, выросло на 39,2%, с 4,22 до 5,87 млн т. Увеличению выпуска способствовали обширные посевные площади, выделяемые под подсолнечник, а также рост его урожайности, подтверждают аналитики. Кроме того, подсолнечное масло является традиционным для российского потребителя и востребованным в пищевой промышленности.

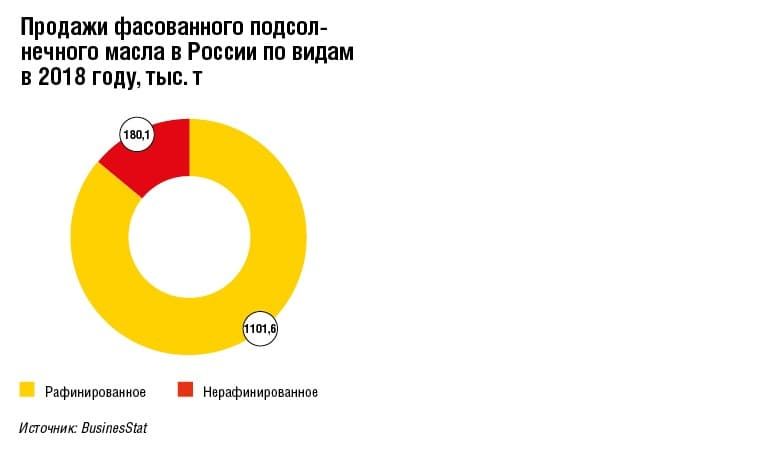

В то же время динамика внутреннего потребления была ниже производственных показателей. Продажи подсолнечного масла внутри страны за последние пять лет увеличились всего на 10,7%, с 1,21 до 1,34 млн т (+5,1% в 2020 году). Как поясняют в BusinesStat, росту способствовала низкая цена продукции по сравнению с основным иностранным растительным конкурентом – оливковым маслом, что в условиях невысокой покупательной способности россиян стало важным фактором выбора. Из-за рекордных урожаев подсолнечника в 2017–2019 годах удавалось сдерживать повышение цен.

Значительная разница между показателями производства и потребления тем не менее один из главных признаков высокой зависимости российской отрасли от экспорта. В совокупности со снижением урожая, ростом цен на мировых рынках и повышением спроса со стороны зарубежных покупателей ориентированность российских переработчиков на экспорт в 2020–2021 годах привела к еще большему дефициту в стране, поставив под угрозу стабильность внутренних продаж и ценовое равновесие.

Не все в сборе

Ситуация на рынке растительных масел начала дестабилизироваться еще в 2020 году на фоне низкой урожайности масличных и роста цен на сырье на мировых рынках. Согласно оценке Росстата, валовые сборы подсолнечника в стране сократились на 13,7%, до 13,3 млн т, а соевых бобов – на 1,8%, до 4,29 млн т. Сборы семян рыжика масличного, по расчетам «АБ-Центра», снизились на 22,9%. Лишь урожай рапса вырос на 27,9%, до 2,58 млн т, замечают в Росстате. В целом сбор масличных в стране в 2020 году составил 20,2 млн т. Уменьшение урожая подсолнечника и более высокие темпы его реализации повлекли за собой снижение запасов по сравнению с уровнем прошлого года. По информации Росстата, к концу декабря 2020 года запасы подсолнечника в сельхозорганизациях снизились до 1,5 млн т, что на 29% меньше, чем месяцем ранее, и на 33% меньше, чем в декабре 2019 года.

Мировые цены на подсолнечное масло возрастали большую часть года, ускорив темп в начале сезона 2020/2021: к концу декабря, впервые с осени 2012-го, экспортные котировки в Причерноморье достигли 1180–1200 $/т, свидетельствуют данные обзора «Института конъюнктуры аграрных рынков» (ИКАР). Аналитики объясняют данный взлет как общим ценовым ралли растительных масел в мире, так и весомым сокращением мирового урожая подсолнечника. Европейские импортеры, преимущественно Турция и Болгария, в условиях нехватки сырья на местных рынках из-за снижения валового сбора, а также на фоне постоянно растущих цен на подсолнечное масло сильно увеличили объемы импорта подсолнечника из близлежащих стран.

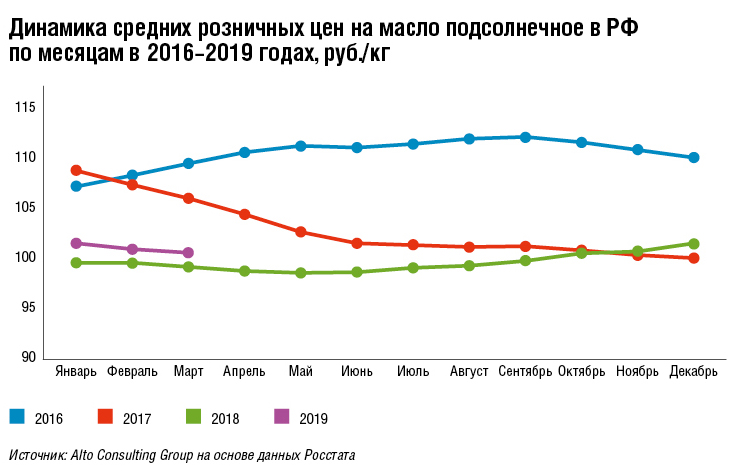

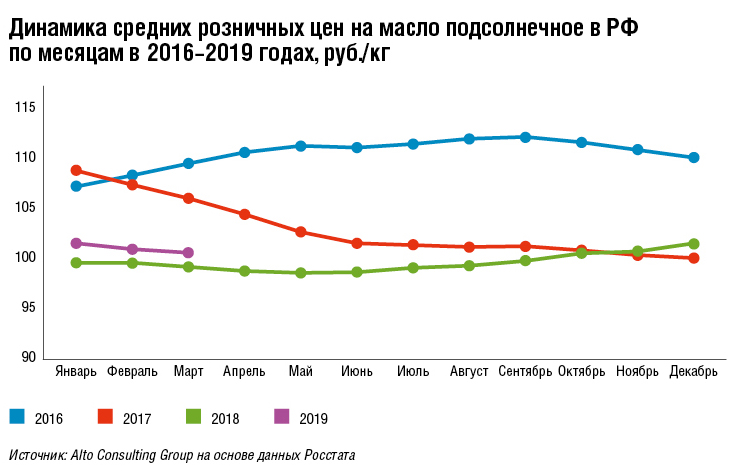

На фоне крайне высоких спроса и ценового предложения со стороны экспортных покупателей, а также вынужденных конкурировать с ними местных переработчиков цены на сырье в начале декабря 2020 достигли уровня, превышающего прошлогодние значения на 145%, замечают в ИКАРе. Пиковые закупочные цены в ЦФО доходили до 46–47 руб. за кг с НДС, в ЮФО – до 48 руб. за кг с НДС. В целом среднегодовая цена на сырое подсолнечное масло в России, по данным отчета ГК «Русагро», в 2020 году составила 55,6 тыс. руб./т без НДС, что на 40% превысило отметку 2019-го. Под влиянием роста мировых цен из-за ожиданий сокращения урожая подсолнечника в России и Украине и слабого рубля с января по декабрь стоимость выросла с 41,7 до 77,6 тыс. руб./т. Отпускные цены производителей на фасованное подсолнечное масло увеличились на 9%, до 57,1 руб./кг без НДС.

В январе – мае 2021 года средняя цена на подсолнечник у сельхозпроизводителей, по информации Росстата, более чем в два раза превышала уровень прошлого года: 42,8 тыс. против 19,05 тыс. руб. за тонну. Оптовые цены на подсолнечное масло у производителей за тот же период этого года в среднем выросли на 174% к уровню предыдущего года: рафинированное подсолнечное масло и его фракции стоили 91,1 руб. за 1 кг против 52,2 руб. за 1 кг год назад (в пересчете на 1 л – около 84,4 и 48,3 руб. соответственно). «Цены на сырье начали расти с начала аграрного сезона (осени 2020-го) и держались на высоком уровне практически весь сезон. Несколько раз за год были установлены исторические максимумы – весной цены и вовсе перешагнули рубеж в 55 руб./кг (без НДС) при обычной стоимости около 20–25 руб./кг, – констатирует директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников. – Такая рыночная конъюнктура сложилась из-за низкого урожая подсолнечника и высокого спроса на продукцию на мировом рынке. Также осенью имела место волна активного экспорта подсолнечника из России».

Ценовой вихрь захлестнул не только семена подсолнечника, но и другие масличные культуры. Мировые цены на лен, следуя общему тренду на рынке масличных, большую часть года находились в стадии роста и достигли многолетних максимумов, отмечают в ИКАРе. По данным института, к декабрю 2020-го льняное масло подорожало на 47% и котировалось на отметке 1380 $/т (базис Роттердам), семена льна – на 35% и торговались выше 675 $/т (Гент, Бельгия). Российские цены в силу высокой экспортоориентированности отечественной отрасли также стремительно укреплялись и перешагнули отметку 45 руб./кг с НДС в Центральном и Сибирском регионах (+85–90%). «В этом году мы впервые за всю историю фиксировали среднее недельное повышение цен на растительное масло на уровне 5–10 руб. Раньше похожее колебание могло происходить в течение всего года, – подчеркивает коммерческий директор компании «Биолио» Светлана Седых. – Сырье подорожало примерно в три раза. Стоимость льна увеличилась с 25 до 75 руб. за 1 кг, масло подсолнечное – с 50 до 150 руб. за 1 кг, а в некоторых случаях и до 155 руб. В июне с вводом заградительной пошлины цена откатилась до 125 руб. на масло подсолнечное за 1 кг, но потом вновь выросла, потому что нет урожая и наблюдается дефицит сырья. Пока не стабилизируется ситуация на мировом рынке, нам не избежать ценовых колебаний».

В начале сезона 2020/2021 в компании «ПроЗерно» оценивали стоимость масличного льна на уровне 30 тыс. руб./т, а уже в марте 2021 года она достигла 55–60 тыс. руб./т с НДС. «Ситуация на рынке растительных масел очень сложная и болезненная для всей отрасли: с одной стороны, слабый рубль повлиял на рост стоимости масел, привозимых из-за рубежа, например, оливкового, с другой – плохой урожай 2020-го взвинтил цены на сырье, которое мы получаем с территории нашей страны, – резюмирует основатель компании «Команда А» (ТМ Rukolio) Алексей Румянцев. – Подсолнечное масло подорожало на 80%, а льняное – вообще на 150% Оливковое изменилось меньше всего, процентов на 15».

По данным агентства «АПК-Информ», на фоне сдерживания продаж со стороны аграриев, последующего сокращения предложения и одновременного стабильного спроса перерабатывающих компаний и экспортеров с марта в большинстве регионов России сохранялся активный рост цен и на семена горчицы. Так, по информации аналитиков, к 29 марта цены спроса на белую горчицу составляли 47–48 тыс. руб./т СРТ, на желтую – 47–49,5 руб./т СРТ, что в среднем на 3–5 тыс. руб./т выше показателей конца февраля. По данным компании «ПроЗерно», урожай горчицы в прошлом году составил 103 тыс. т против 165 тыс. т в 2019-м.

Семена раздора

Чтобы предотвратить неконтролируемый рост потребительских цен внутри страны в декабре 2020 года поставщики и торговые сети были вынуждены заключить соглашение об удержании предельных отпускных цен на масло в 95 руб. за 1 л с НДС, а розничных – 110 руб. за 1 л с НДС, действующее до 1 октября 2021 года. Однако в условиях ограниченных отпускных цен на масло при такой стоимости подсолнечника переработчикам приходится работать в минус и терпеть убытки. «Мы смогли поднять отпускную стоимость нашего льняного масла только на 10%, а некоторые сети и вовсе отказались принимать повышение цен. Так, нам пришлось вывести продукцию из «Ашана», так как не получилось предложить привлекательную стоимость», – делится Светлана Седых.

Сетевые магазины, с одной стороны, должны сдерживать стоимостный рост на фоне сокращения реальных доходов и покупательной способности россиян, с другой же – удерживание цен грозит потерей маржинальности или качества товара, замечает она. «Наша маржинальность упала практически до нуля, а по некоторым позициям ушла в минус. Мы решили принципиально не жертвовать качеством нашего продукта. В большинстве случаев дешевое масло – значит, разбавленное, – поясняет эксперт. – Например, тыквенная семечка стоит 450 руб. за 1 кг, выход масла из нее от 20 до 30% в зависимости от сорта. На 1 кг масла необходимо 4 кг семечки, оно не может физически стоить меньше 1500 руб. За счет использования жмыхов мы смогли довести цену до 1300. Но как можно продавать тыквенное масло за 500 руб.?».

Многие компании начали разрабатывать новые направления бизнеса, чтобы нивелировать потери. «Мы решили развивать смежные категории. К примеру, продаем продукцию из жмыха – как в качестве кормовой добавки для животных, так и для изготовления протеина из жмыхов. Также продолжаем вести работу по внедрению новых технологий отжима и розлива на производстве, установили дополнительное оборудование, чтобы использовать фузу, сейчас на нее колоссальный спрос. Больше работаем на продажу масла в Европу и страны СНГ. За счет этого нам удалось компенсировать повышение себестоимости масла», – говорит Светлана Седых.

В компании «Руколио» сделали ставку на категорию масел в спреях. «Рынок спреев постоянно увеличивается, и если пять лет назад они продавались только в «Азбуке вкуса» по высокой цене, то теперь этот продукт становится более популярным и понемногу забирает долю у бутилированных масел. На данный момент этот сегмент занимает на рынке не более 2–3%, однако потенциал роста как минимум до 10%. Наш подход – это максимальное качество за доступные деньги, и мы нацелены прежде всего на больший сбыт», – делится Алексей Румянцев.

Для стабилизации ситуации с декабря 2020-го и до конца сентября 2021 года в России действует соглашение на фиксацию цен на фасованное подсолнечное рафинированное дезодорированное масло – социально значимую продукцию, занимающую важное место в продуктовой корзине россиян, подтверждает Кирилл Мельников. По его словам, снижение маржинальности компании при торговле на внутреннем рынке было частично компенсировано за счет экспорта продукции».

Ориентация – экспорт

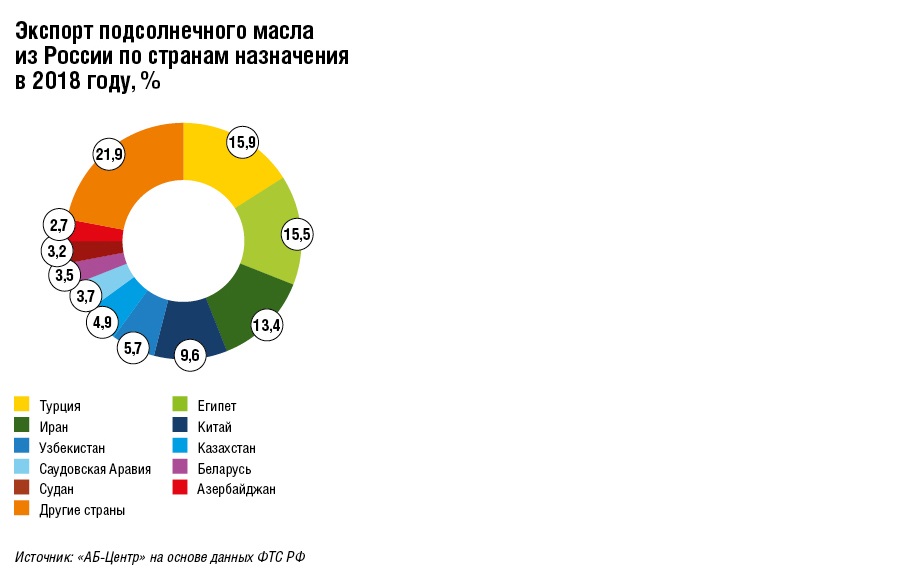

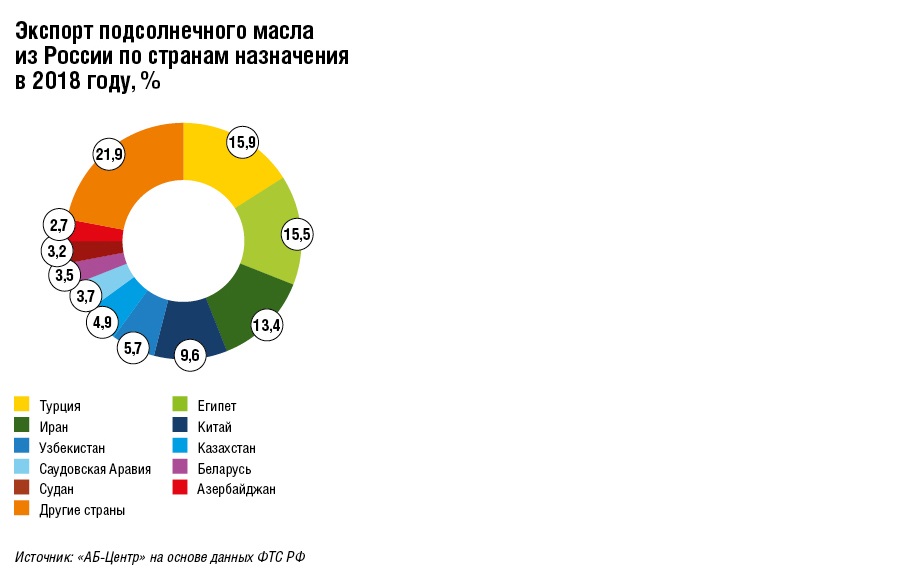

Экспорт всегда был привлекательным направлением бизнеса в масложировой отрасли. «Производство подсолнечного масла в России как экономическая отрасль ориентировано на экспорт. 70% объемов произведенного подсолнечного масла ежегодно продается за рубеж», – констатирует генеральный директор «АБ-Центра» Алексей Плугов. При этом, согласно оценке BusinesStat, за последние пять лет в среднем 50% произведенного в стране масла было продано за рубеж. За 2016–2020 годы экспорт подсолнечного масла из России вырос на 79,1%, с 1,79 до 3,21 млн т. Основным драйвером роста стал повышенный интерес к российской продукции со стороны основных стран-покупателей – Китая, Турции и Индии, подчеркивают аналитики компании. В 2020 году в Китай было вывезено 0,77 млн т подсолнечного масла, что составило 24% суммарного экспорта, в Турцию – 0,64 млн т (20,1%), в Индию – 0,46 млн т (14,3%), тогда как еще в 2016 году объем поставок в Китай составлял всего 0,13 млн т, а Индия не являлась покупателем российского подсолнечного масла.

Благоприятные условия для роста экспортных поставок переработанной продукции из первичного сырья создали также ограничительные меры государства на вывоз подсолнечника из страны, уверены в BusinesStat. Кроме того, произошел рост ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешних рынках: слабый рубль позволил отправителям снизить долларовую цену поставок, но при этом нарастить экспортную выручку в национальной валюте.

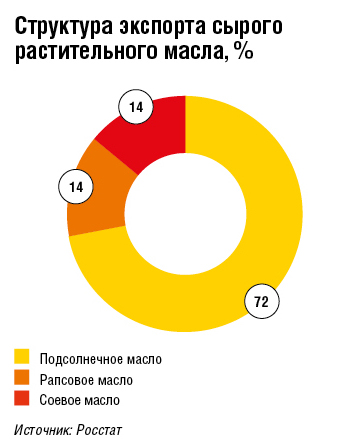

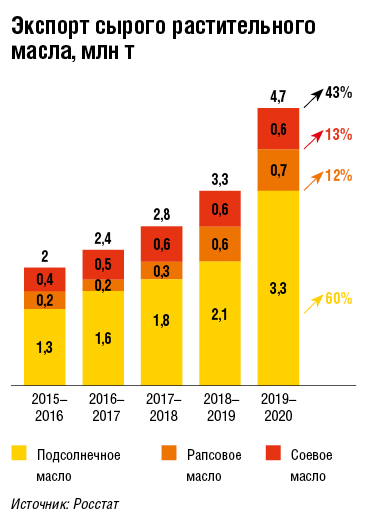

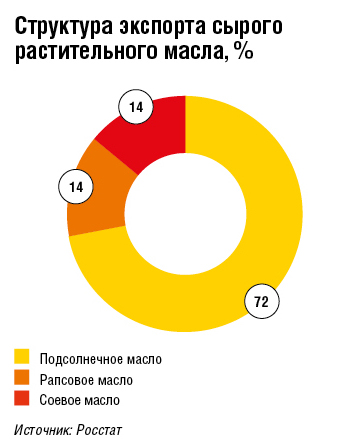

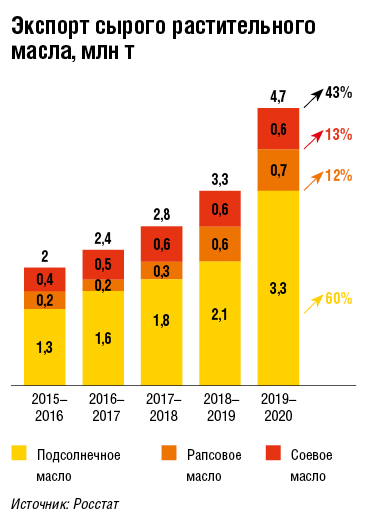

По данным отчета ГК «Русагро», в сезоне 2019/2020 на экспорт было направлено на 43% больше растительного масла, чем в предыдущем сезоне. Было вывезено 4,7 млн т масла, или 64% произведенного в стране объема. На сырое подсолнечное масло пришлось 72% поставок – 3,3 млн т, что на 60% больше, чем в предыдущем сезоне. Основными покупателями российского сырого подсолнечного масла традиционно являлись Турция и Египет, а также, начиная с сезона 2018/2019, Иран, однако в сезоне 2019/2020 произошли существенные изменения в структуре экспорта: главным импортером с долей 22% стал Китай, который ввез в три раза больше российского масла, чем в предыдущем сезоне, – 722 тыс. т, свидетельствуют данные обзора ГК «Русагро». Также новым крупным импортером с долей 16% стала Индия: объем поставок вырос в шесть раз – с 89 до 526 тыс. т. В то же время Турция сохраняет позиции второго покупателя после Китая: в сезоне 2019/2020 объем импорта составил 677 тыс. т (+54%).

Увеличение поставок в эти страны связано с ростом платежеспособности их населения, поясняют в ГК «Русагро». «На нашу продукцию растет спрос в Европе, Китае, Индии. При этом Китай выкупает большую часть урожая – сою, рапс, подсолнечник, лен – в колоссальных объемах. На сегодняшний день китайцы и европейцы проплатили сырье на 100% еще на стадии выращивания. В Китае растет потребление растительного масла, оно относится к продуктам первой необходимости и традиционно применяется для приготовления блюд. Кроме того, подсолнечное масло широко используется в кондитерской, хлебопекарной, косметической, лакокрасочной отраслях и в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина, – замечает Светлана Седых. – В какие-то моменты мы отправляли до 50% продукции на экспорт. Тем не менее мы активно поддерживаем отечественных производителей, поставляя им сырье, однако в следующем году может возникнуть серьезная проблема сбыта, так как небольшие игроки будут вынуждены уйти с рынка».

По прогнозам BusinesStat, в 2021–2025 годах экспорт подсолнечного масла из России продолжит расти уверенными темпами и в 2025 году составит 4,45 млн т, что будет на 38,7% выше уровня 2020-го. А вот оценки по внутреннему потреблению менее оптимистичные. В сезоне 2020/2021 производство масла может сократиться до 6,6 млн т (-10 %), включая 5 млн т (-14%) подсолнечного масла, говорится в отчете ГК «Русагро». В BusinesStat ожидают сокращения продаж подсолнечного масла внутри страны по итогам 2021 года на 4%. В 2022–2025 годах показатель будет расти убывающими темпами на 2,1–1% в год. Прогнозируемое сокращение численности россиян и близость рынка к насыщению будут ограничивать рост продаж. В 2025 году в России будет реализовано 1,37 млн т фасованного подсолнечного масла.

Расставить границы

Исходом данной ситуации стал целый пакет регуляторных мер, обрушившихся на рынок России в декабре 2020, среди которых повышение пошлины на экспорт подсолнечника с 6,5 до 30%. Впоследствии подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза России повысить ставку вывозной таможенной пошлины на семена подсолнечника с 30 до 50%, но не менее $320/т на срок с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года. В Минсельхозе подчеркивали, что это позволит сохранить необходимый объем продукции внутри страны, защитить его от скачков цен на международном рынке и стабилизировать розничные цены на подсолнечное масло в России. Также признано целесообразным продление вывозной таможенной пошлины на семена рапса.

Одновременно подкомиссия поддержала установление демпферного механизма в отношении экспорта подсолнечного масла. Размер экспортной пошлины составит 70%, она будет взиматься с разницы между базовой ценой и индикативной. При этом базовая цена устанавливается в размере $1 тыс./т, индикативная будет определяться на основе данных информационного агентства «Рейтер». Данная мера будет применяться с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года. По оценке Минсельхоза, действие плавающей пошлины будет способствовать повышению предсказуемости рынка и сохранению стабильных цен на подсолнечное масло для населения.

Ужесточение экспортных ограничений, по мнению руководителя направления «Отдел отраслевого анализа» ФГБУ «Центр Агроаналитики» Рудольфа Булавина, значительно снизит экспорт подсолнечника и даст потенциальную возможность увеличения его внутренней переработки. При благоприятных агрометеорологических условиях в России и мире урожай подсолнечника вырастет, и осенью можно ожидать падения мировых цен на 20–30% к текущему уровню, что будет способствовать снижению внутренних оптовых и розничных цен. При этом на внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару, уровня мировых цен на растительные масла, внутреннего и экспортного спроса. «Всем игрокам еще предстоит научиться работать с пошлиной на масло – первые месяцы сезона рынок будет привыкать к ней, к тому, как она влияет на ценообразование, на цену закупки сырья. Мы рассчитываем, что правила игры, определенные на новый сезон, не будут меняться в течение года, – комментирует Кирилл Мельников. – За первую половину 2021 года на экспорт ГК «Благо» поставила 120 тыс. т продукции, что является хорошим результатом».

В Масложировом союзе России ожидают, что применение новых мер обеспечит стабильную маржу для переработчиков в размере 5–10%. «При этом для населения продукция останется доступной и после окончания соглашений о сдерживании цен», – считает исполнительный директор союза Михаил Мальцев. Он также добавляет, что, несмотря на введение запретительной пошлины, подсолнечник останется одной из самых прибыльных культур, обеспечивая доходность аграриям в размере не менее 150%.

Административное ограничение цен до определенной степени снимает напряжение на потребительском рынке, однако создает целую группу новых рисков и неопределенностей для всех участников рынка, замечают в ИКАРе. Например, у большинства переработчиков имеются крупные запасы подсолнечника, закупленного по очень высоким ценам, а теперь им необходимо будет продавать сделанное из него масло по искусственно заниженным ценам. «Производство подсолнечного масла ориентировано на экспорт. Если заведомо экспортную отрасль давить вывозными пошлинами, то ничего хорошего не будет. Россия продает подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, а российские власти, возможно, опасаются, что цены в стране будут расти. Только речь идет не о росте цен, а о выравнивании внутренних цен с внешними: наша страна же является частью мирового рынка, – подчеркивает Алексей Плугов. – Введение ограничений, особенно в период посевной кампании, являются плохим начинанием. Есть большая вероятность, что в результате этих мер объемы производства будут ниже, чем они могли быть, если бы ограничения не вводились. Мера в отношении цен получит обратный эффект».

На пути к стабильности

Позитивные прогнозы относительно урожая 2021 года временно стабилизировали ситуацию на рынке. Согласно обновленным подсчетам аналитического центра «Совэкон», сбор подсолнечника может достичь 15,9 млн т, хотя еще в мае ожидалось только 15,4 млн т. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году – 15,4 млн т. По словам генерального директора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, Россия в этом году может собрать более 23 млн т основных масличных культур: подсолнечника, рапса и сои, что станет рекордным показателем. Сбор подсолнечника в этом году эксперт прогнозирует на уровне 15,5 млн т (13,3 млн т в прошлом году), рапса – 2,8 млн т (2,57 млн т), сои – 4,8–4,9 млн т (4,3 млн т). «Новый наступающий аграрный сезон обещает хороший урожай подсолнечника. Кроме того, весь сезон будут действовать пошлина на вывоз сырья и демпфер на экспорт масла, поэтому мы ожидаем, что этот аграрный год пройдет без потрясений, а объем производства масла в стране будет выше, чем в сезоне 2020/2021», – уверен Кирилл Мельников.

Ожидание более высокого урожая в двух крупнейших странах – экспортерах подсолнечного масла – России и Украине – привело к обвальному падению цен на мировом рынке, утверждает директор «Совэкона» Андрей Сизов. По его словам, если несколько месяцев назад мировые цены на подсолнечное масло доходили в пике до $1,7 тыс. за тонну, то в июне они были в районе $1,1 тыс. за тонну. «На сегодняшний день прогнозы на урожай подсолнечника очень хорошие. Дополнительно этому способствует увеличение посевных площадей на порядка 15%. Окончательные цифры можно будет сказать только в сентябре, когда на рынке появится сырье по новым ценам. Многое, например, зависит от погоды в сентябре-октябре, – комментирует директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов. – Цены на масличные и растительные масла на сегодняшний день стабилизировались и на мировом рынке, и внутри страны. Мы ожидаем, что в сентябре цена выйдет на уровень начала сезона прошлого года. При этом подсолнечник останется самой высокодоходной культурой в растениеводстве, и сельхозтоваропроизводители смогут получить неплохую доходность».

Под давлением экспортных котировок цены на внутреннем рынке, по данным «Совэкона», тоже падают, хотя и не такими быстрыми темпами, как мировые. Еще в конце мая подсолнечник стоил около 53,1 тыс. руб. за тонну, а к концу июня – около 40,9 руб. за тонну. Сырое подсолнечное масло у производителей в свою очередь подешевело со 118 до 100 тыс. руб. за тонну. На неделе с 5 по 11 июля внутренние цены на подсолнечник опустились до 37,8 тыс. руб. за тонну без НДС, на подсолнечное масло – до 91,6 тыс. руб. за тонну. «Напряжение на рынке немного уменьшится, но оно будет выше, чем в 2019 году, – считает Владимир Петриченко. – На старте сезона может сложиться нетипичная картина: самым дорогим может оказаться соевое масло, подсолнечное – самым дешевым, но цены останутся весьма высокими».

Подсолнечное масло нового урожая будет стоить около 1100 $/т (ФОБ Черное море), однако цена может опускаться и до 900 $/т, следует из расчетов «ПроЗерно». На старте сезона стоимость рапсового масла может быть 1400 $/т (FOB Rotterdam), а соевого – 1500 $/т. Новый урожай подсолнечника будет стоить в районе 30–33 тыс. руб. за тонну с НДС. «Ситуация на рынке должна стабилизироваться в этом году, но думаю, что чуда не произойдет. В нашей стране понятие «стабилизируется» – это не одно и то же, что «вернется на докризисный уровень». Если цена и снизится, то совсем незначительно, но, скорее всего, она просто перестанет расти, – считает Алексей Румянцев. – Некоторые категории масел, возможно, потеряют в продажах, а производители масел-спреев, наоборот, могут получить преимущество, потому как спрей позволяет снизить расход продукта в пять-семь раз, поэтому экономия будет ощущаться больше. Например, стоимость пол-литровой бутилированной упаковки недорогого масла на полке составляет 250 руб., а стоимость нашего спрея Rukolio 350 руб. за 350 мл, при этом он эквивалентен 2,5 л масла в бутылке».

Тем не менее цены в рублях пока прогнозировать сложно, потому что еще неизвестно, какими будут курс рубля и объем нового урожая, отмечают эксперты. «Мы еще ждем нового урожая, до октября будут идти уборка и сушка. Также играют роль политический, экономический факторы и ситуация на мировом рынке, ведь мы зависим от мировых цен. По многим культурам урожай не будет на уровне прошлого года, потому что в некоторых регионах засуха, а в других – ливневые дожди, – замечает Светлана Седых. – На сегодняшний день, по предварительным данным, предоплатная цена на лен составляет 50 руб., практически на уровне предыдущего сезона. Горчица и рыжик тоже пока не подешевели по сравнению с прошлым годом».

Растущие интересы

Из-за установления запретительной экспортной пошлины на подсолнечник и введения пошлины на масло есть вероятность того, что в этом году аграрии расширят площади под нишевыми масличными, полагает Владимир Петриченко. Однако не все нишевые будут одинаково популярны. «Например, рынок горчицы также весьма стабилен. Это хороший экспортный товар, однако рынок ее сбыта крайне небольшой. Соответственно, и площади под агрокультурой вряд ли будут сильно увеличиваться. В прошлом сезоне экспорт горчицы составил 79,3 тыс. т, или 48% валового сбора. Также маловероятен рост интереса производителей к увеличению площадей под рыжиком. Это озимая агрокультура, а значит, под урожай 2021-го она уже посеяна», – отмечает эксперт.

В то же время популярными могут стать выращивание и переработка льна. «Это та агрокультура, которая зачастую используется в качестве резервной для пересева озимых или замещения яровых зерновых. Учитывая же текущие цены на лен, он становится особенно привлекательным, – подчеркивает Владимир Петриченко. – Лен – преимущественно экспортный продукт, и наша страна является его главным поставщиком на мировой рынок».

По данным ИКАРа, посевные площади под масличным льном в 2020 году увеличились на 26% и составили 1,03 млн га. В институте отмечают дальнейший рост интереса к этой культуре со стороны аграриев ПФО, УФО и особенно СФО, где посевы выросли на 66%. По оценкам аналитиков, производство льна по РФ может достигнуть рекордных 0,77–0,79 млн т. «С учетом того, что в прошлом году было произведено 778 тыс. т льна, а в этом может быть выращено еще больше, данная агрокультура постепенно перестает быть нишевой и становится активным сегментом масличного рынка», – замечает Владимир Петриченко.

По данным «ПроЗерна», в прошлом году Россия отгрузила на внешние рынки 512 тыс. т масличного льна – 79% валового сбора. По итогам этого сезона экспорт льна может превысить 600 тыс. т, а то и 650 тыс. т. «Внутренняя переработка весьма незначительна, и наращивать ее объемы нет смысла, так как льняное масло не пользуется широким спросом у потребителей, в первую очередь из-за того, что быстро прогоркает», – комментирует эксперт. Согласно подсчетам ИКАРа, экспортные отгрузки семян льна из России за август – декабрь 2020 года превысили 330 тыс. т, что повторяет темпы аналогичного периода прошлого сезона. Рост предложения сырья в стране отразился в очередной индексации объема внутренней переработки, которая по итогам августа – декабря 2020 года показала рост на 17%. Лидерами среди регионов стали Калининградская, Ростовская, Липецкая, Омская области, а также Алтайский край. При этом экспорт льняного масла в сезоне 2020/2021 достиг 14 тыс. т, что составило 78% общего объема производства.

Другие нишевые масличные культуры в текущем сельхозгоду действительно остались слабо востребованными у российских аграриев: площади под горчицей, по информации ИКАРа, сократились почти вдвое, до 207 тыс. га, под рыжиком – на 32%, до 52 тыс. га. Снижение доходов россиян в период кризиса повлияло на выбор покупателями всех категорий более дешевой продукции: вместо дорогих альтернатив (оливковое, кокосовое, льняное масла) они отдавали предпочтение подсолнечному маслу, поясняют в BusinesStat. «По итогам 2021 года мы ожидаем сокращения внутреннего спроса на растительные масла. Возможно, он останется на прежнем уровне в категории подсолнечного, а вот нишевые продукты потеряют в продажах, – прогнозирует Светлана Седых. – Объемы сбыта уже сократились по маслу грецкого ореха, по арахисовому, по тыквенному и т.д. В совокупности спрос на нишевые продукты упал примерно на 50%. Если до 2014 года мы перерабатывали по 20–30 т тыквенных семечек в месяц, то сейчас мы перерабатываем 20 т в год».

Подсолнечное масло – пока абсолютный лидер, и ситуация будет сохраняться такой, пока оно будет оставаться самой дешевой альтернативой на полке, согласен Алексей Румянцев. «Не думаю, что его стоимость может взлететь до такого уровня, что оно потеряет пальму первенства. Из-за повышения цен только оливковое может потеснить подсолнечное, но в пределах не более 5%. В нашем объеме сбыта подсолнечное занимает 65%, оливковое – 30%, а другие масла – 5%. Нетрадиционные масла вряд ли будут занимать более 5% рынка», – добавляет он. «В нашей стране самое популярное растительное масло – подсолнечное, это наш национальный продукт. У определенной категории покупателей большой популярностью пользуются оливковое и подсолнечно-оливковое масла. А в этом году наша компания запустила в продажу фасованное рапсовое масло, и должны отметить, что данный продукт становится все более популярным в нашей стране, – комментирует Кирилл Мельников. – Специалитеты занимают минимальную долю рынка и преимущественно используются для промышленной переработки».

Крупные ставки

Крупнейшим производителем фасованного растительного масла в России является компания «Юг Руси». Поскольку данная компания не входит в Масложировой союз России, «Русагро» экспертно оценила объемы ее выпуска на уровне 425 тыс. т, а долю в российском производстве – 21%. ГК «Благо», которая в 2020 году выпустила 199 тыс. т, согласно данным отчета ГК «Русагро», разместилась на втором месте с долей 10%, на «Эфко» и «Бунге» пришлось по 9% рынка соответственно. На пятой строчке в рейтинге «Русагро» с долей 8%.

Соя ожидает заводов по переработке

По информации ИКАРа, цены на Чикагской бирже CBOT в конце декабря 2020 превысили уровень 450 $/т впервые с 2014 года, прибавив в стоимости более 50% с начала весны текущего года. На фоне некоторого сокращения урожая в России из-за засушливых условий цены на российском рынке сои в конце 2020 года в силу как высокой зависимости от мировой конъюнктуры, так и слабости рубля добрались до абсолютных рекордов за всю историю отрасли, достигая на пике 47–48 руб. за кг с НДС за высокий протеин (34–35%) в центре и 50–51 рубля за кг с НДС на юге РФ в середине декабря 2020 года, что вдвое дороже, чем год назад, отмечают в ИКАРе. «В конце года в условиях высоких мировых цен на сою российским переработчикам сложно было конкурировать с китайскими покупателями. 30-процентая пошлина с 1 февраля остановила вывоз сои, но ввиду сокращения запасов пока не дала эффекта по снижению цены. С 1 июля начала свое действие новая пошлина – 20%. В совокупности и в условиях сохраняющегося дефицита сои внутри страны эти меры должны повысить обеспеченность российских переработчиков и помогут обеспечить загрузку растущих перерабатывающих мощностей отечественным сырьем», – отмечает директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов.

По словам аналитиков ИКАРа, рынок сои на европейской территории России организован крайне сложно. С одной стороны, в значимых объемах продолжаются завоз сои из-за рубежа (почти 0,6 млн т за сентябрь – декабрь 2020-го, -7%) и ее переработка на заводах компании «Содружество», к тому же в конце 2020 года возобновились прямые импортные поставки ГМО-соевого шрота (порядка 50 тыс. т за ноябрь-декабрь 2020-го). С другой стороны, в последние годы постепенно растет экспорт сои не только с Дальнего Востока, но и с европейской территории России: в сезоне 2020/2021 из 400 тыс. т общего экспорта с европейской территории России вывезено почти 100 тыс. т.

Дело в том, что на фоне роста производства сои здесь стала наблюдаться относительная нехватка мощностей по переработке, поясняют в ИКАРе. Этот дисбаланс должен быть снят в ближайшие один-два сезона. В ближайшие месяцы в ЦФО заработают сразу два крупных МЭЗа совокупной мощностью порядка 1,5 млн т в год («Содружество» в Курской области, а также «Мираторг» в Орловской области). Анонсирован и ряд других крупных проектов по переработке масличных, в том числе сои. По подсчетам института, с учетом новых проектов общий спрос на масличные культуры в Центре может вырасти более чем на 3,5 млн т, что потребует грандиозной перестройки структуры посевных площадей в регионе. «Производство сои в России не успевает за внутренним спросом, даже несмотря на двукратное увеличение посевных площадей за последние семь лет. В среднем загрузка мощностей в сезоне составляет около 74%. При этом, например, на Дальнем Востоке, она существенно ниже, поскольку оттуда большая часть, более 70% в этом году, отправляется на экспорт. Импорт сырья составляет около 2 млн т в год и приходится фактически на одного переработчика. С запуском нескольких новых заводов в России в следующем сезоне совокупные мощности по переработке сои увеличатся как минимум с 5 до 6 млн т в год», – свидетельствует Михаил Хохлов.